社会を取り巻く環境が予測困難で複雑化している状態を指し、VUCA時代と言われている。VUCAとはVolatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉だ。

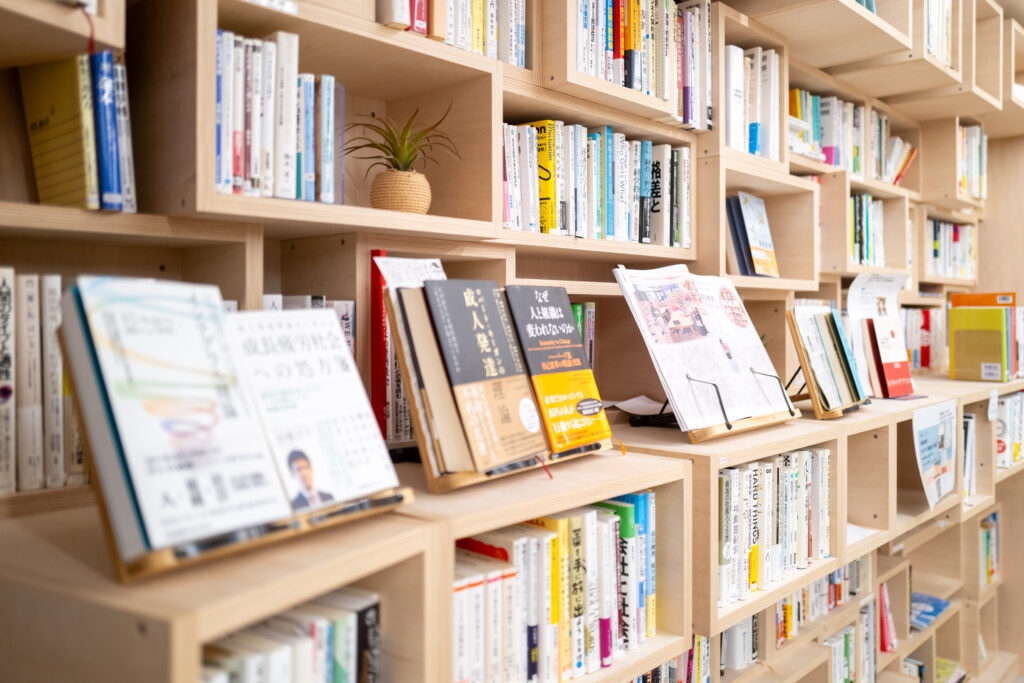

この社会状況の中、組織運営の複雑さは増す一方で、従来の人事施策が通用しなくなっているとも言われる。一方で先人が積み上げてきた組織運営の普遍的な知恵は、十分に活用されないまま埋もれているのが現状だ。

そんな中、先人の知恵と現代の実践を橋渡しする「人事図書館」を主宰する吉田洋介氏に、知の再構築と実践共同体の可能性について伺った。

吉田洋介氏プロフィール

立命館大学院政策科学研究科修了後、2007年リクルートマネジメントソリューションズに入社。 海外事業立上、九州支社長、スクール事業責任者などを歴任。2021年3月株式会社Trustyyleを設立し、人事不在の企業を中心に組織作りの支援を行う。170名の有志と共にクラウドファンディングで472名から支援を受け2024年4月人事図書館を設立。これまで500社以上、スタートアップから大手企業まで幅広く、採用、人材育成、組織開発、人事制度策定などを経験。壺中人事塾では毎年30-40名ずつの参加者と共に人事の学びの場を磨き続けている。

組織論との出会い:バンド活動から学んだ普遍的な法則

— まず、現在の人事戦略における「知の再構築」という発想の起源について教えてください。

この発想の大元は学生時代のバンド活動にあるかなと思います。私は96個ぐらいバンドを組んで解散しているんですね。うまい人だけ集まってもうまくいかないことがあるし、下手な人ばっかり集まっても、なんかいい感じのバンドになったりとか。このバンドがうまくいく・いかないって、どうやって考えればいいのだろうと思っていたときに出会ったのが「組織論」でした。組織論の本の内容を活かしてみるとバンド活動がすごくうまくいくようになったんです。

先人たちが作ってきた知、例えばその中の組織論を学ぶと、現実がめちゃくちゃうまくいく。この接続がすごく印象的でした。

— その価値観の形成には、どのような背景があったのでしょうか?

実は祖父が大学教授で、ずっと物理学を研究し続けていたんですね。研究者なので、先人たちの足跡を大事にしている。必ずそこにはヒントがあり、その先人たちも見ていたものの上で、今の生きている我々ができるのは、せいぜい一歩進めることぐらいだという姿勢でした。先人たちの肩にいかに乗るかということをすごく大事にしていた。

なので、絶対的に先人たちが残してきたものには、めちゃくちゃ価値があるという思い込みで生きてきたというのが一つの文脈ですね。

もう一つは、私が好きな学者でヘンリー・ミンツバーグという人がいるんですが、そのミンツバーグが経営に必要なのは「アート・クラフト・サイエンス」の3つがあると言っており、アートは直感とか感性、クラフトっていうのは経験とか工夫、サイエンスはいわゆる客観とか科学のことです。

ここを全部磨くことが大切だと思うのですが、特にクラフト、経験を積みたいという思いも強いです。だから今も人事図書館をやりながら、自分のお客さんを持ちながら、業務委託でCHROをやらせてもらったりして当事者になれるところを手放さないようにしています。

先人の知恵が活かされない組織の現状を何とかしたい

— その後、大学卒業後、社会に出て働くことになったときに感じた問題意識はどのようなものだったのですか?

社会人になって働く際に、身の回りだけでも30人ぐらいが辞めていて、半分以上がメンタルダウンみたいな感じだったんです。詳しく話を聞くとひどい扱いをされているケースもあり、これは先人の知見があまり使われていない気がする、と感じました。

職場環境だったり付き合い方だったり、いろいろ要因はあると思うんですが、総じてこれは先人たちがこうやったら組織がうまくいくし、こうやったらうまくいかないよねって積み上げてきたものをほぼ使わず、野生の組織運営をしてるケースが少なくないと感じました。

100年くらい前からの人だけ数えても、たくさんの書籍に残して、こうやったらうまくいく・うまくいかないっていうのを残してくれてるのに、それが使われていないことが寂しく、もったいないと思っていました。

— その問題意識がリクルートマネジメントソリューションズへの入社につながったのですね。

まさにそうです。大事な人の命に関わるぐらい慎重にやらなきゃいけないものを、割と野生のままやってしまって、誰も望んでない結果になっていることが多い。これが再生産され続けているのがすごく嫌だった。当時それを一番大きく広めようとしていたのがリクルートマネジメントソリューションズだったので、そこに入りました。

理論と実践の融合を実感した14年間

— リクルート時代は14年間在籍されましたが、その経験はいかがでしたか。

採用領域の営業から始まって、その後、研修や人事制度、アセスメント、サーベイなどを扱いました。その次に中国の上海で中国事業を立ち上げて、九州支社長、東京に戻って営業マネジャー、事業責任者まで経験しました。

この期間に、先人たちの知見を組み合わせた施策が、本当に現場でワークすることを実感しました。「これめちゃくちゃ使えるじゃん」という確信がずっと強くなっていきましたね。

一方で「理論じゃないんだよ」みたいな話もビジネスの中ではあると思います。けれどそれって、中身が使える使えないではなく、いきなり知らない知見をぶち込まれたら、そう思うだろうなという感じなんですよね。

例えば人間ってどうやったら潰れるかとか、どうやったらやる気になっていくかとかは、絶対的に知っておいた方がいい話ですし、人間は生物としては数十年単位で進化する生き物でもないので、百年前の生き物としての特徴と今の私たちってすごく差があるわけではなくて、きちんと過去の知見が機能する。そこが生かされる余地が非常に大きいという感覚がどんどん深まっていきました。

12回の失敗から学んだ事業の本質

— 退職のきっかけは何だったのでしょうか?

副業や兼業、いろんな働き方があると思うのですが、私は新卒で入った一社しか知らなかった。いろいろな人に多様な働き方が・・・と語っていたにもかかわらず、このまま一社で終わる人生を送ってしまうことに対して違和感を持ったんです。一社で終わる人生やだなって思ったんですね。この会社の中だけでうまくいくっていう経験はサンプルとして小さすぎる。

ただ仕事がずっと面白すぎて辞めどきがなかったので、年齢で切ろうって思って。40歳になるまでに辞めますということで、39歳の時に辞めました。

— 独立後、人事図書館を立ち上げるまでの経緯は?

実は3年くらいジタバタしていました。辞めることが目標で、明確な志があって辞めたわけではないので苦労しました。12個ぐらい事業にチャレンジして失敗して、13個目にできたのが人事図書館です。

例えば適性検査の使い方をガイドするビジネスや、レンタルスペースを立ち上げる事業など、いろいろやりました。失敗したものも含めて、今に全部つながってますね。単発で終わるビジネスというのはこういうことなんだな、長く続くというのはこういうことなんだな、お客様が価値を感じるのはやっぱりこういうことだなという確認していったとも言えて、頭に入っていたものが実践したときに、すごくそうだなって思う場面がいっぱいありました。その失敗を繰り返す中で自分の特性や周囲から期待されることも分かってきて、人事図書館につながることになりました。

「仲間と学びで、未来を拓く」に向かう人事図書館

— 人事図書館で実現したいことは何でしょうか。

大きく2つあります。1つは「仲間と学びで、未来を拓く」ということです。人事の仕事は孤独でつらい仕事なんですね。一生懸命会社を良くしようと思って動いている人たちがたくさんいるんですけど、抱え込んで苦しくなって諦めてしまったり、退職したりすることが起こる。まず仲間と出会ってほしいし、先人たちとも出会ってほしい。孤独に頑張らないで、仲間と一緒に頑張れるようになってほしいんです。

もう1つは「すべての組織に人事のプロを」です。これから先の日本を考えた時に、人口減少や生成AIの発展が進む中で、企業のかじ取りは本当に難しくなっていく。経営者が磨いてきた事業を作る力だけではなく、人の側面をどうするかが間違いなく問われます。

例えば今だったら、新卒の給料を30万、40万に上げて選んでもらうということをやってますが、そのまま100万単位でずっと上がり続けるんですか?そんなことはないでしょう。どこかで頭打ち来たときに、何で差別化してうちに来てくれるのかという話をちゃんと今から組み立てておく必要があるわけです。今後少なくとも50年は人口が減り続けていくと考えると、今が一番楽なタイミングだと言えるでしょう。

これをできる力のある人事っていうのは、今の環境では育ちにくい。人事のプロみたいな人のもとでは、人事のプロが育っていくんですけど、この構造が一子相伝的で、たまたま人事のプロっぽい人が上にいないと育たない。これだとすべての組織に人事のプロが必要なのに足りない。だから人事のプロがいない場でも人事のプロが増えていくようにしたいと思っています。

情報過多時代に私たちは何を学び、何を考えるべきだろう

— 情報過多の時代において、どのように知見を選択し体系化していけばよいでしょうか。

最近まで人事の歴史を調査してきたのですが、歴史を知ることで情報の取捨選択がだいぶできるようになる実感があります。

例えばジョブ型について考えてみると、1945年の戦争終結後、これまで過去3回くらいジョブ型転換の動きが来ているんです。1回目と2回目は国も本気でジョブ型にするぞというふうに動いたんですけど、浸透してないんですよ。これを知っていると、今ジョブ型やろうとしたときに、「前までの2回はこれで失敗したけど、今回条件変わったんだっけ?」とパッとわかるじゃないですか。

もう1つ例をあげると、1995年ぐらいにWindows95が出ました。「パソコンを使えない管理職」という名称がその時に出てくるんですよね。この流れを見ると、じゃあどうやったら社内でこういうテクノロジーについていけるようになるのかというリサーチや事例をみてみようとなるはずです。

今起こってることを切り取ってみた際に、課題が山積みのように見えるんですけど、意外と歴史をたどると、今考えなきゃいけないレベルのものって、実はもっと絞り込めることが分かります。いま集中してやるべきはここでいいじゃんという話があって、それ以外は大体繰り返してきてるから、多分こんな感じになるよねという傾向からの発想ができます。

前回の失敗のポイントはこの3つだったから、この3つって今我々は変えられるのだっけ、無理だったらまた失敗するよねと分かるんですよね。そうすると、現代のいち側面だけ切り取ると大変な感じなんですけど、歴史を知ると、取捨選択がだいぶできるようになっていくと思います。

実践共同体の設計に効く、効果的なコミュニティ運営の仕組み

— 実践共同体としての人事図書館の特徴を教えてください。

参加者の6割が人事、2割が経営者や管理職、残りが人事ベンダーやコンサルタントです。基本的に自費で来ている方も多く、何らかの課題感が強い人、解決したいことがある人がほとんど。そういう人たち同士が集まると、自然と助け合いが進んだり、関わり合いが進んだりと、うまくいく構造になっていると感じます。

— 具体的にはどのような仕組みでコミュニティを運営されているのでしょうか?

いくつか仕掛けがあって、小さいところでいくと、色のついたネックストラップをつけるという運用にしてるんです。青いストラップは「しゃべらないで集中したい人」、赤いストラップは「しゃべりたい人」というふうに意思表示ができる。

あとはイベントに参加していただくというのが結構多いので、イベントだと大体そこに関心のある人たちが集まるので、関心ある同士だよねという感じでつながっていただく。

スタッフのCET(Community Enpower Team)というスタッフがいるんですけど、赤のストラップをつけてる人がいたら、積極的に話しかけて「こういう人もいますよ」「この人とも喋りました?」みたいな感じでつなげていく触媒として機能しています。

単なる学びの共同体で終わるのではなく、実践共同体であることが重要だと考えています。成果が出ないことには、やった意味がない。私自身も人事の話をずっとし続けること自体が大事だとは考えていなくて、事業を前に進めるために必要な取り組みがなされ、事業に集中して成果をあげていくことが大事だと考えています。

循環する学びの場

— 印象的なエピソードがあれば教えてください。

大手企業で働いているメンバーで、もともと一般職で働いていたのが転換して総合職になって、更に深く人事の仕事に挑戦している方がいます。最初は人事についてどう学んでいいかもわからない状態だったんですが、いろんな人に聞きまくって、ここにある本を片っ端から読んでいく。SNSで発信していったら著者の人たちが反応してくれて勉強会を開催できたりと繋がってきています。

いまでは「役員に今度提言しに行きます、経営会議に出すことになりました」など難度の高いことを自分で提言して実行できるようになっています。その人の姿を見て、他のメンバーが「あの人みたいになりたい」と言い始めています。

この循環がすごくて、誰かが活躍して、また次の人たちがそこに刺激を受けて「あんなふうになりたい」と動きだし、その人の姿を見て他の人が動き出す…ということが、この1年くらいの短い期間で起きています。

— そうした循環が起きるポイントは何でしょうか?

やっぱり一番はその一人一人の中に何とかしたいっていう思いがあるということです。ここに来る人たちは心に火がついた状態で来てくれるので、じゃあそこに何の燃料をくべるとより強い炎になっていくのか。スタッフとしては考え続けていることですね。

また、人事の人たちは目の前に困っている人がいたら、なんとかしたいという性向がめちゃくちゃ強い人たちなんです。困ってる仲間がいたら、なんとかしたくなるというのはすごくありますね。

VUCA時代の人事リーダー:求められる3つの資質

— VUCAの時代に求められる人事リーダーの資質とは?

3つのポイントがあると思います。1つ目は現状をよくつかむこと。いわゆる3C(顧客・市場、競合、自社)も含めた環境、それから社内のことを知っておく必要があります。そして今まで以上にタイムリーに知っておかないといけないものがどんどん増える。情報収集と咀嚼を早いサイクルでやり続けることが重要です。

2つ目は引き出し。そこに対してどんな手法、手段で答えていくのかという部分に関して、日進月歩で手法の方が進化するので、どういう手法があるのかというアップデートが必要です。ここに生成AIなども加わってくるので、常に自分で使ってみることも含めてアップデートし続けていかないと、知ったとしても何も解決できません。

3つ目は、「答えがない」と言われて久しいですが、それでも「答えを出す」という力だと思います。意思決定のために何をよりどころに決めていくのかということや、価値観、自分の信念や志を磨き続けることが重要です。

それでもやっぱり悩むんですよね。目の前のメンバーにどう声をかけるのが良いのか、という問いなど、向き合い続けないといけないと思います。

ギリギリまで悩んだあげく、最後にこれを意思決定の根拠にするんだという部分は、やっぱり場数によって磨かれていくものでもあると思います。それは痛みとか苦しみとか、間違った経験とかいろいろ積んでいかないと磨かれていかないところなので、どんどん矢面に立って、自分で意思決定をしていくということが何より重要です。メンバー層から誰でもできる話なので、自らの価値観とか判断軸を磨いていくことは重要でしょう。

新しい社会、新しい働き方に向かって

— 正社員だけでなく、複業やフリーランスをはじめとした外部人材の活用など、働き方も多様化しています。私たちのメディアでは、「人的資本の社会的共有」という言葉で多様な働き方を考えていきたいと考えているのですが、働き方の多様化や、人的資本という言葉で取り組み活動などに対してどのような意見を持たれていますか。

すごく共感するところがあります。今、企業に代わって働き方改革も含めて、できるだけ働く人にとって働きやすい環境を作っていこうというのはすごく進んできてる一方で、もっとやりたい、もっと力をつけていきたいという人たちにとって、苦しい環境にも同時になっているケースがあると思っています。

それはどれだけ本人が望んでいても残業がしづらい、休日は働けないなど、健全に働く上ではすごく大切なことでもあるんですけど、自分の能力を突き詰めていきたいと思った時に、どうしても制約になる側面も同時にあるのは見逃せません。

フリーランスの方々というのは、ある意味でその制約が外れた状態で、能力やスキルを伸ばせる環境に身を置いた人でもあると思うんです。そういう尖って能力を伸ばす人たちと、ゼネラルにできる正社員が組んで実現できることは、すごく大きいと感じます。

特にフリーランスの方々が持ってるものは、一社の中だとオーバースキルになることも少なくありません。1ヶ月間フルタイムで丸ごとその人に見てほしいぐらいの課題があるかというと、組織の方が対応できない。複数のところでシェア・共有しながら、ミツバチ的にいろんなところの学びをいろんなところにつなげながら生かしていく姿は、すごく意味があると思います。

— 人事リーダーがその流れにどう対応すべきでしょうか。

フリーランスの方との連携を恐れないでほしいと思います。いろいろなところで連携の失敗経験もいっぱいあるとは思うんですよね。フリーランスの方とやってうまくいかなかったとか、結局ノウハウを渡してくれなくて、ずっと依存関係にならなきゃいけなかったみたいなことです。

でも、やっぱり自社にない力を尖って持っているのがフリーランスの方々だったりするので、どんどん積極的にそこをうまく生かしていく体制を作ってほしいですね。

連携について事業部が気づいていなければ、人事が積極的につなげていってほしいと思います。「こういう人がこういう料金体系で、こういう支援をして価値を出してくれそうなんですけど、どうですか」という感じで提案できると良いですよね。

採用でカバーするのか、社内の配置配属で何とかするのか、フリーランスの方に手伝ってもらいながら何とか進めていくのか。この選択肢としてフリーランスの方々との協働を、恐れずに積極的にトライしてほしいと思っています。

これからは様々な立場の人が協力し、循環していく世の中になっていくんだろうと思います。一度フリーランスでやっていた方が、組織の中でまた力を振るって価値を出すこともあれば、社員の方が外に出ていきたくなっていくこともある。この循環を少し引いた目で見たときに、恐れずにいろいろな働き方を前提に、「協働していく力」を持っていた方が、より柔軟な組織運営に向かえるのではないかと思います。

まとめ:先人の知恵と実践の融合が拓く組織変革の新たな道筋

吉田氏が生み出した「人事図書館」は、単なる学習の場を超えた変革の起点となっている。先人の知恵を歴史的文脈で捉え直し、実践を通じて検証し続ける。

孤独になりがちな人事担当者が仲間と出会い、共に学び、成果を生み出していく循環を創出する。

この実践共同体のモデルが示すのは、VUCA時代の組織運営における新たな可能性だろう。最新のトレンドに振り回されるのではなく、普遍的な原理原則に立ち返りながら、現代の課題に適応していく。それこそが、持続可能な組織づくりの鍵となることを示している。

関連リンク

人事図書館公式HP: https://hr-library.jp/

即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなHR人材をスムーズに採用できる【HRBIZ】

HRBIZでは優秀なHR人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。