従業員のウェルビーイングとGX(グリーン変革)。

これらをまだ「コスト」と捉えていませんか?大阪万博が示した未来のヒントは、これらが企業価値を高める「戦略的投資」になり得ること。

本記事では、そのためのデータ活用と具体的な3ステップを解説。コスト論から脱却し、持続的成長を実現する経営の舵取りとは?

未来をデザインするCHRO、経営者必読です。

〈いのち輝く〉を企業経営へ

2025年の大阪・関西万博は、人のウェルビーイングと地球の健康に関心を寄せ、未来社会の一端を提示しています。会場では、個人の健康記録(PHR)を活用したサービスの試みや、環境負荷低減を目指す様々な技術実証が行われています。

このような取り組みをヒントに、個人の状態と地球環境の最適化を、企業経営の視点からも考えてみましょう。

経営の視点では、まず社員のウェルビーイングが離職率に影響し、コストに直結するとされています。例えば、離職率を抑制することで、再採用や引き継ぎに関わる多大なコストを削減できる可能性があります。また、エネルギー効率の改善は、企業の利益率向上に貢献するケースが見られます。

健康と環境を統合的に捉え、データに基づいて改善を図ることは、取締役会のKPIをシンプルにし、意思決定の迅速化に繋がる可能性もあります。

今回は、データに基づいたウェルビーイングとグリーンの取り組みを理想論で終わらせず、投資対効果を測れる経営ツールとして企業に実装する方法を一緒に考えてみましょう。

万博が示した方向性:データ活用の可能性

大阪・関西万博では、来場者の体験をより良いものにするため、また持続可能な運営を実現するために、様々なデータ活用の構想や実証実験が計画・実行されました。

例えば、PHR(パーソナルヘルスレコード)を活用し、個人の状態に合わせた健康増進サービスを提供する試みや、会場内のエネルギー効率化、環境負荷の低減を目指す取り組みなどが挙げられます。

これらの動きは、企業経営においても示唆に富んでいます。年1回のストレスチェックや定期的な環境報告だけでは、変化の速い現代において十分とは言えません。日単位、あるいはより短い間隔で健康や環境に関するデータを収集・分析し、オフィス環境や働き方、省エネルギー施策を継続的に改善できる組織こそ、従業員の満足度向上と環境負荷低減を同時に達成できる可能性があります。

これが万博の取り組みから得られる一つのヒントです。

GX推進が照らすスキルギャップ

GX人材とは

経済産業省は、「GX(グリーン・トランスフォーメーション)スキル標準」などを通じて、カーボンニュートラル実現に向けた人材育成の方向性を示しています。

GX人材とは、再生可能エネルギー、省エネルギー、資源循環、脱炭素経営といった領域で、環境価値と経済価値を両立させるための専門知識や技術を持ち、企業や社会の変革を推進できる人材を指します。

例えば、太陽光パネルの効率的な運用保守を行うO&Mエンジニアや、企業活動におけるCO₂排出量を正確に算定・管理し、削減戦略を立案するカーボン・アカウンタントのような専門職がこれにあたります。

経済産業省の関連戦略では、将来的に国内で多くのGX人材が必要になると予測されており、その育成が急務とされています。

不足しているのは人数だけでなく、質的な高度化も求められています。たとえば、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)設計にエネルギー解析を組み込み建物のライフサイクルでの環境負荷を最適化する専門家や、設備の稼働データをCO₂排出原価に紐づけて管理するような、複数の専門領域を融合できるハイブリッドな職務がますます重要になっています。このような変化に対応できなければ、技術と人材の両面で競争から取り残される可能性があるというわけです。

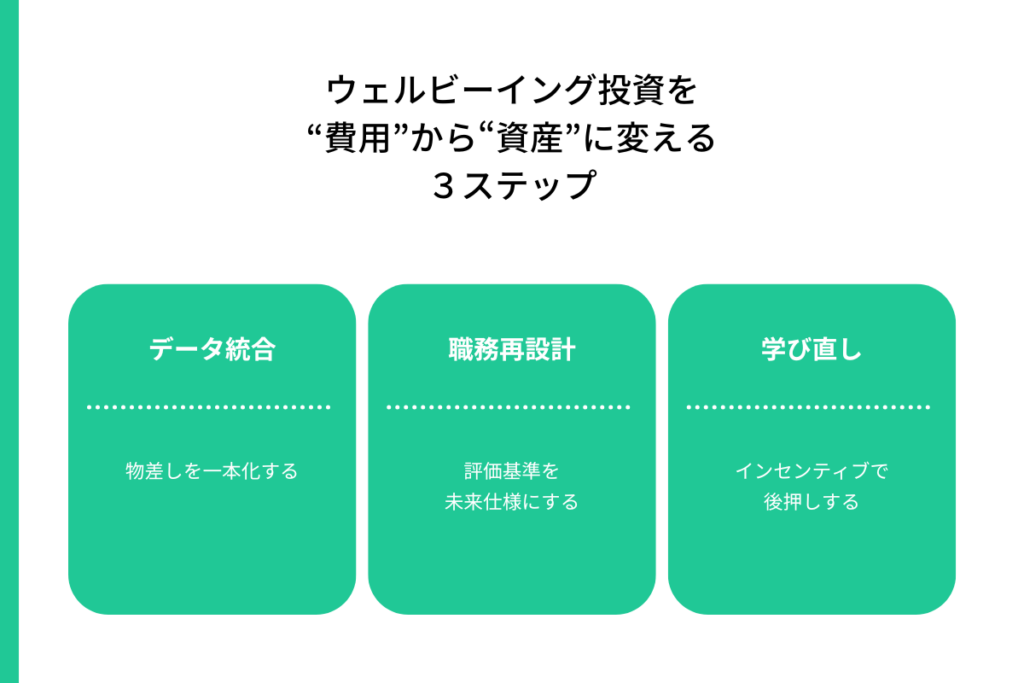

ウェルビーイング投資を“費用”から“資産”に変える3ステップ

多くの企業にとって、従業員のウェルビーイング向上や環境負荷低減への取り組みは、重要性を認識しつつも、その効果が測定しにくいために「コスト」として捉えられがちです。

しかし、これらの活動を戦略的に設計し、データに基づいて効果を可視化することで、これらを将来の収益や企業価値向上に繋がる「投資」、すなわち「資産」へと転換させることが可能であるということを、具体的な3つのステップを提案してみましょう。

データ統合──物差しを一本化する

健康診断結果、ストレスチェック、残業時間、オフィスの電力使用量、CO₂排出量といった個別に管理されがちなデータを、可能な範囲で一つのダッシュボードに統合し可視化します。

そして、例えば「ウェルビーイング施策によるストレス軽減効果が生産性向上や離職率低下に繋がり、金額換算でこれだけの価値を生む」「省エネ施策によるエネルギー削減がCO₂排出量削減とコスト削減に繋がり、これだけの経済効果がある」といった関係性を分析し、CFOがその効果測定の考え方を承認することで、施策は経営レベルの投資判断の対象となり得ます。

職務再設計──評価基準を未来仕様にする

ジョブディスクリプションに、関連性の高い健康・環境KPIを組み込むことを検討しましょう。

例えば、ある製造業の工場長評価に「エネルギー効率改善率」と「職場の安全衛生指標の向上」を、あるいはIT企業のプロジェクトマネジャーの評価項目に「プロジェクト遂行におけるCO₂排出量(試算値)の削減努力」や「チームメンバーの働きがいサーベイ結果」などを加えるといった形です。

プロセスや成果が報酬や評価に適切に結びつくことで、従業員の行動変容を促します。

学び直し──インセンティブで後押しする

エネルギー管理士、環境経営に関する資格、ウェルビーイングやメンタルヘルス関連の専門資格など、GXやウェルビーイング推進に資する資格取得費用を会社が支援(全額または一部負担)し、取得を奨励することも一手です。

資格取得や関連スキルの習得を昇進・昇格や賃金改定の参考情報の一つとすることで、従業員の自律的な学習意欲を高め、組織全体のスキルアップを加速させることが期待できます。

経営者と CHRO が“自分の KPI”として握る舵

ウェルビーイングとグリーンへの取り組みを単なるコストで終わらせないためには、経営トップがこれらの指標を重要業績評価指標(KPI)として認識し、リーダーシップを発揮することが鍵となります

物語に数字を結ぶ

「離職率1ポイント改善が自社にどれほどのインパクトをもたらすか」「エネルギー効率1%改善が利益にどう貢献するか」といった具体的な問いに対し、自社のデータに基づいた試算や分析を行い、経営指標との関連性を明確に示します。

議論の場を一段上げる

それらの数値を経営会議や取締役会で定期的に扱い、四半期ごとのレビューに組み込むことで、全社的な取り組みとしての優先度を高めます。

身をもって示す

経営陣自身がウェルビーイングを意識した働き方を実践したり、自社の環境目標へのコミットメントを社内外に発信したりすることで、施策への信頼性と組織全体のエンゲージメントが向上します。

社外と同じ言語で語る

健康・環境への取り組みとその経済的価値(例:生産性向上、コスト削減、リスク低減、企業評価向上など)を統合的に示し、金融機関や投資家と対話することで、長期的な視点での資金調達や企業価値向上に繋げます。

実装フレームのヒント──「もし自社なら」のシナリオ

初月: まずはスモールスタートで、既存の健康データ(健康診断結果、ストレスチェックなど)、勤怠データ、可能であればエネルギー使用量データを収集し、BIツールなどで可視化し、関係部署で試験的に共有します。

3か月後: 健康増進施策や省エネ施策と、それらがもたらす経済的効果(コスト削減、生産性向上など)の関連性について、仮説でも良いので試算し、CFOを含む経営層と共有します。これを機に、部門横断的な改善プロジェクトの検討を開始します。

半年後: 特定の部署やプロジェクトで試験的に健康・環境関連のKPIを設定し、改善活動を実施。例えば、働き方改革と連動したウェルビーイング施策により、ストレス関連の休暇日数が一定割合減少する、といった成果を目指します。

1年後: 効果検証ができた取り組みから本格展開。必要に応じて専門資格の取得支援制度を設け、エネルギー診断や職場環境改善を内製化できる部分を増やすことで、外部委託コストの削減も目指します。

大企業は既存のデータ基盤の整備・統合から、中小企業は取り組みやすいテーマに絞った助成金活用などから着手することも可能です。重要なのは、関連する数値を可視化し、改善サイクルを回し始めることです。

数字が動くとき――期待される変化の段階

可視化フェーズ: 健康状態、エネルギー使用量、関連コストなどがダッシュボードなどで見える化されると、従業員や各部門から自発的な改善提案が生まれやすくなります。

協働フェーズ: 部署を超えた情報共有や連携が進み、例えば健康増進と省エネ活動がオフィス環境改善という共通目標のもとで結びつくなど、相乗効果を狙った仮説検証が進みます。結果として、離職に関連する指標の改善やエネルギー使用量の削減が期待されます。

資本化フェーズ: CFO部門がこれらの取り組みの成果をIR資料などに積極的に活用し、投資家に対して「コストセンター」と見られがちだった人事部門や総務部門の活動が、企業価値創造に貢献する「投資」であるという認識を醸成します。具体的なデータに基づいた説明は、投資家の関心を惹きつけ、企業評価の向上に繋がる可能性があります。

ウェルビーイングとグリーンへの投資は、数字を通じてその価値が示されることで、単なる費用ではなく、持続的な成長を支える資産へと変わるとうわけです。

結び──未来への灯りを灯し続けるために

大阪・関西万博は閉幕しても、そこで示された「人々のウェルビーイングと地球環境の調和」というテーマは、企業にとって重要な経営課題として残ります。

自社の健康データ、環境データ、経営データを統合的に捉え、改善のサイクルを回し始めることで、従業員のエンゲージメント向上、生産性の改善、そして環境負荷の低減といった複数の目標が一本の線で結ばれ、企業価値の持続的な向上に貢献するはずです。

数字が動き始めるとき、ウェルビーイングは費用から資産へとその姿を変え、企業は未来への灯りを自ら灯し続ける力を得ることができるはずです。

即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなHR人材をスムーズに採用できる【HRBIZ】

HRBIZでは優秀なHR人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。