「スキルベース」という言葉が人事の世界で急速に浸透しています。スキルベースの組織・人材マネジメントとは何か、その活用目的体系はどうなっているのか。テクノロジーの進化によってスキルデータの扱い方が大きく変わった2018年以降の動向を踏まえ、企業の実践例とともに解説します。

岩本 隆氏プロフィール

東京大学工学部金属工学科卒業。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院応用理工学研究科マテリアル理工学専攻Ph.D.。日本モトローラ(株)、日本ルーセント・テクノロジー(株)、ノキア・ジャパン(株)、(株)ドリームインキュベータを経て、2012年6月より2022年3月まで慶應義塾大学大学院経営管理研究科特任教授。2018年9月より2023年3月まで山形大学学術研究院産学連携教授。2022年12月より2025年3月まで慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。2023年4月より慶應義塾大学大学院経営管理研究科講師、山形大学客員教授。 (一社)ICT CONNECT 21理事、(一社)日本CHRO協会理事、(一社)日本パブリックアフェアーズ協会理事、(一社)SDGs Innovation HUB理事、(一社)日本DX地域創生応援団理事、(一財)オープンバッジ・ネットワーク理事、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長などを兼任。

スキルベースの組織・人材マネジメントの盛り上がり

この数年、スキルデータを組織・人材マネジメントの中心に活用する動きが世界的に活発化しており、「スキルベース○○」という言葉がよく使われるようになった。例えば、「スキルベース組織(Skills-based organization)」、「スキルベース採用(Skills-based hiring)」、「スキルベース学習(Skills-based learning)」、「スキルベース配置(Skills-based allocation)」、「スキルベースタレント戦略(Skills-based talent strategy)」、「スキルベースタレントマネジメント(Skills-based talent management)」などの言葉が使われている。

スキルデータの活用自体は古くからなされており、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO 9001でも力量管理表(スキルマップ)を活用することが要求事項となっている。ISO 9001の力量に関する要求事項には以下が記されている。

組織は次の事項を行わなければならない。

- 品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性に影響を与える業務をその管理課で行う人(又は人々)に必要な力量を明確にする。

- 適切な教育、訓練又は経験に基づいて、それらの人々が力量を揃えていることを確実にする。

- 該当する場合には、必ず、必要な力量を身につけるための処置をとり、とった処置の有効性を評価する。

- 力量の証拠として、適切な文書化した情報を保持する。

※注記:適用される処置には、例えば、現在雇用している人々に対する、教育訓練の提供、指導の実施、配置転換の実施などがあり、また、力量を備えた人々の雇用、そうした人々との契約締結などもあり得る。

スキルを細かく分けていくと膨大なデータ量になるが、テクノロジーの進化によりクラウドアプリケーションで膨大なデータを扱えるようになってきたことで、2018年頃からスキルのクラウドアプリケーションも市場にリリースされるようになった。ワークデイ社は、2018年に「Workday Skills Cloud」の販売を開始した。Workday Skills Cloudでは、世界に存在する約2億件のスキル情報を取り込み、機械学習によって55,000件の代表的スキルに絞り込んで、各スキルの関係性を定義して整理されている。Workday Skills Cloud は2025年10月末時点でフォーチュン500の500社の30%以上に活用されている。コーナーストーンオンデマンド社のTXP(Talent Experience Platform:タレントエクスペリエンスプラットフォーム)では、1億人分のユーザーの履歴書データから世界に存在する53,000種のスキルが特定されている。

2018年以降、急速にスキルのクラウドアプリケーションのビジネスに参入する企業が増えており、世界的には「The War of Skills Cloud」と言われるほど活況を呈している。また、AI(Artificial Intelligence:人工知能)等のテクノロジーの進化によりスキルのクラウドアプリケーションが高度化しており、それに伴ってスキルベースの組織・人材マネジメントも高度化し盛り上がりを見せている。

海外のスキル標準活用事例

国・地域がスキル標準を策定し、国全体でスキルデータを活用する動きも活発化している。以下に海外のスキル標準活用の事例の中からシンガポールとカナダの事例を記す。

<シンガポール>「SkillsFuture Singapore」

https://www.skillsfuture.gov.sg/

「全ての国民に対し生涯学習とキャリア開発の機会を提供」を目的とする省庁横断プロジェクト。教育省のスキルポータル「MySkillsFuture」と労働省の就職ポータル「MyCareersFuture」で構成され、個人、雇用主、教育事業者に向けて、学習・講座、補助金、キャリア探索などの様々なサービスを包括的に提供している。スキルを起点に能力開発、キャリア形成を実現する環境を個人向けに提供している。

スキルフレームワークとして、35業種の職業について、スキル、キャリアパスが整理されており、これらは関係省庁と業界で策定されている。例えば、ICT(Information and Communication Technology)分野では、8分類の職種を33の小分類にカテゴライズし、123のジョブロールで提示されている。

主な機能としては以下のようなものがある。

【個人】

- スキル蓄積・可視化、公的証明

- 講座検索・推奨・申込

- ジョブサーチ、スキルギャップ、公的助成金申請

【企業】

- ジョブマッチング

- インターン、従業員(中小企業)のスキル分析

【学習事業者】

- 事業者の評価、講座の品質評価

<カナダ>「Skill Passport」

カナダ政府とスカイハイブ・テクノロジーズ・ホールディングス社が連携して、失業者等に無償の学習・メンタリング・就労支援を提供する。AI(量子労働分析手法)を活用して、リアルタイムの労働力と労働市場の求人を探索・分析し、就業経験を入力すると保有スキルを分析して可視化される。地域需要の高いスキルと失業者スキルとの相関から、取得すべきスキル、リスキリングプログラム、職業が推奨される。

ちなみに、スカイハイブ・テクノロジーズ・ホールディングスが持つワークフォース・スキル・インテリジェンス機能と高度に専門化されたドメイン・エキスパートのチームは2024年にコーナーストーンオンデマンド社に買収されている。

主な機能として以下のようなものがある。

【個人】

- スキル蓄積・可視化等

- ジョブサーチ、スキルギャップ、求人需給状況・収入見込

- 講座検索・推奨・申込

【企業】

- ジョブマッチング

- 従業員のスキル分析

【学習事業者】

- 講座の品質評価

【その他】

- 求人情報を基にしたスキル需要・給与・雇用動向等

日本のスキル標準

job tag(職業情報提供サイト)

https://shigoto.mhlw.go.jp/User/

job tagは、米国の職業情報データベースのO*NETをモデルとして厚生労働省によって開発され、2020年3月に日本版O-NETとしてリリースされた。「ジョブ(職業、仕事)」、「タスク(仕事の内容を細かく分解したもの、作業)」、「スキル」(仕事をするのに必要な技術・技能)等の観点から職業情報を見える化し、求職者等の就職活動や企業の採用活動等を支援するウェブサイトである。さまざまなスキルが登録されており、求職者が保有するスキルをもとに自己診断をして適職を探すことができるようになっている。

CCUS(Construction Career Up System:建設キャリアップシステム)

https://www.ccus.jp/

CCUSは、技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積して活用する仕組みで、技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげることや、技能者を雇用し育成する企業が伸びていける業界環境をつくることを目的としている。

技能者は、IDが付与されたCCUSカードに、いつ、どの現場で、どの立場(職長など)で働いたのかを就業履歴として電子的に記録・蓄積する。並行して、資格の取得や講習の受講履歴など、技能・研鑽の記録を登録する。

デジタルスキル標準

https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/dss/

2022年6月7日に閣議決定された「デジタル田園都市国家構想基本方針」において「2022年内にDX推進人材向けのデジタルスキル標準を整備する」と示されたのを受け、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構は、2022年6月にDX推進人材向けのデジタルスキル標準を検討する有識者WG(Working Group:ワーキンググループ)を設置し、専門家による検討・議論を重ね、経済産業省が主催する「デジタル時代の人材政策に関する検討会」において、2022年12月に「デジタルスキル標準(DSS) ver1.0」を取りまとめた。デジタルスキル標準は、ビジネスパーソン全体がDXに関する基礎的な知識やスキル・マインドを身につけるための指針である「DXリテラシー標準(DSS-L)」と企業がDXを推進する専門性を持った人材を育成・採用するための指針である「DX推進スキル標準(DSS-P)」の2種類で構成される。生成AIの登場や進化によって、2023年8月に「DXリテラシー標準」が見直され、2024年7月には「DX推進スキル標準」を改訂した「デジタルスキル標準 ver1.2」が公表されている。

GXスキル標準

GXとはGreen Transformation(グループトランスフォーメーション)の略であり、化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のことである。

2023年4月に活動開始した「GXリーグ(https://gx-league.go.jp/)」の中に組成された「GX人材市場創造WG」が2024年5月に「GXスキル標準」を策定・公表した。GXスキル標準もデジタルスキル標準と同じように「GXリテラシー標準(GXSS-L)」と「GX推進スキル標準(GXSS-P)」で構成される。GXリテラシー標準では、GXに関するリテラシーとして身につけるべき知識と学習が期待される項目(学習項目例)や、GXスキルレベル1としての学習到達度が定義されている。GX推進スキル標準は2025年5月にVer2.0にアップデートされ、GX推進に必要な人材類型とロール、ロールごとに求められる大括りのスキル、ロールごとのGXスキルレベル2~4が定義されている。

宇宙スキル標準

2025年2月に内閣府が日本の宇宙分野に求められるスキルや資格をまとめた「宇宙スキル標準(試作版)」を公表した。日本政府は10年間で1兆円を民間企業などに投資する「JAXA宇宙戦略基金」を2024年に始動し、宇宙産業の拡大を目指しているが、2040年までに約16万人必要とされる日本の宇宙開発人材は現在1万人程度しかおらず、人材確保が喫緊の課題となっている。人材不足の要因の一つとして宇宙産業で求められる人材像やスキル要件を明示できていないことから、宇宙スキル標準を策定するに至った。宇宙スキル標準(試作版)では、業務を56個に、スキルを94個に整理されている。スキルレベルは、4つの評価軸が設定され、評価軸ごとに5段階のレベルが設定されている。

2025年度以降は、宇宙スキル標準(試作版)の項目・内容を充実化した「決定版」を作成し、今後10年間を見越した宇宙産業スキルの追加を検討する。また、宇宙スキル標準の周知啓発をする。ロケット開発などに取り組む大学・高専、企業、関連団体、関連学会、大学コンソーシアムなどに対する説明会やセミナーを開催し、宇宙関係企業や人材エージェント、地方公共団体などに対する、宇宙スキル標準の活用・導入に向けた働きかけやハンズオン支援などを実施する予定である。

スキルのデジタル証明

スキルのデジタル証明も進展しており、特に国際規格であるオープンバッジの活用が世界的に急速に進んでいる。日本では、筆者が理事を務める一般財団法人オープンバッジ・ネットワークがオープンバッジの発行団体を認定しており、2025年10月末時点で374団体が一般財団法人オープンバッジ・ネットワークの会員となっている。

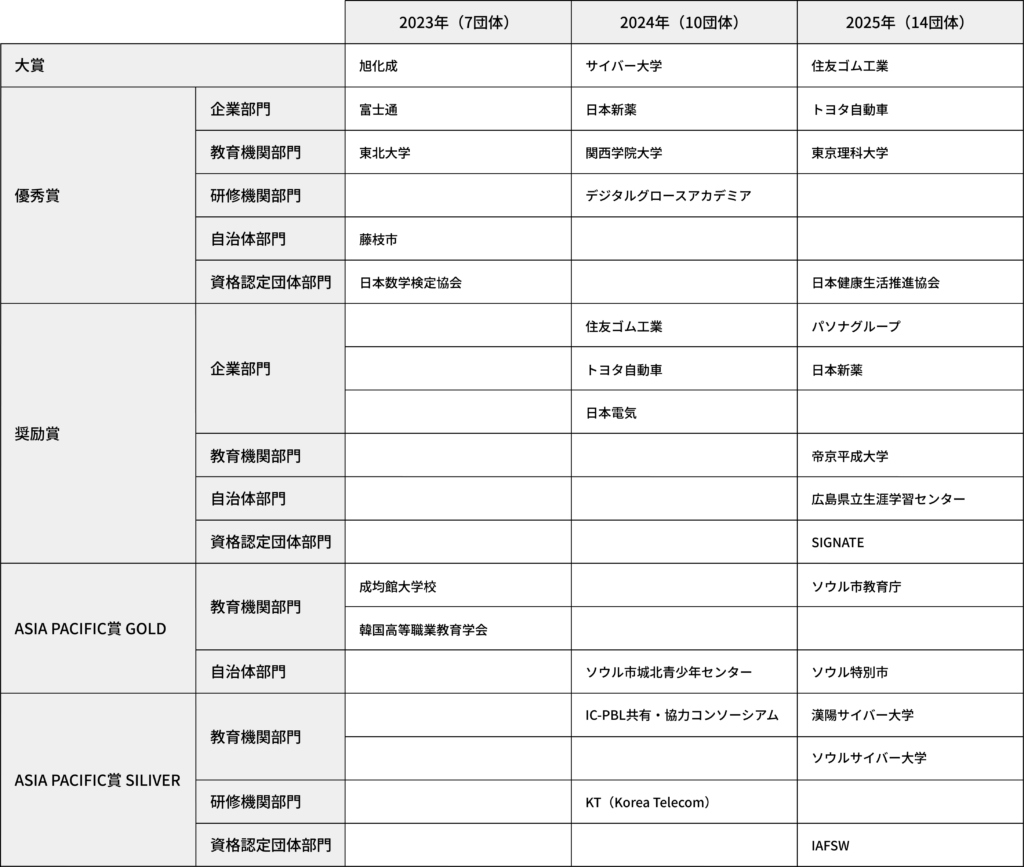

また、一般財団法人オープンバッジ・ネットワーク内に組成された「オープンバッジ大賞実行委員会」がオープンバッジ活用の先進事例を表彰する「オープンバッジ大賞」というイベントを2023年より開催しており、筆者は審査委員長を務めている。年々先進事例は増加しており、図表1に示す団体がこれまで受賞している。韓国等日本以外のアジアの国でのオープンバッジ活用も進展している。

今後の展望

2025年11月4日に「日本成長戦略本部」の設置が閣議決定され、2025年11月10日より「日本成長戦略会議」が開催されている。日本成長戦略会議では総合経済対策に盛り込むべき重点施策について議論が進められており、その中で労働市場改革も課題として取り上げられていて、以下について政策の検討が進められる予定である。

- 処遇改善、成長分野への労働移動又は人手不足分野での人材確保を進めるため、足元・将来のスキル需要や支援策の実績・成果の検証を行い、支援策見直しや重点化を検討。処遇改善等に有効な支援策について、KPIの設定、事後検証を行った上で、定期的な見直しを行うことを検討。

- 教育訓練給付について、民間団体等が実施する検定に係る講座指定を拡大するため、制度の周知や指定のプロセス等を検討。人材開発支援助成金について、事業主にとって利用しやすいものとなるよう、申請項目や添付書類の削減等の効率化を検討。

- 各種支援策に関する情報の連携・一体化を進め、包括的で利便性の高いポータルサイトの構築に向けて検討。その際、本人の状況やニーズに沿った形で支援メニューが推奨されるAI機能の整備や申請手続きのデジタル化も併せて検討。

- 非正規雇用労働者が働きながら学び、正社員就職等のキャリアアップを目指せるよう、オンラインによる職業訓練を全国展開。

- 働き方改革関連法施行後5年の総点検として、業種・規模毎等のキャリアアップを目指せるよう、オンラインによる職業訓練を全国展開。

日本政府としてスキルデータ活用を幅広い職種に広げることを検討しており、今後、益々スキルデータ活用が活発化することが期待されている。また、企業内でのスキルデータ活用に加え、日本社会全体で人材育成や最適人材配置をするための企業を超えたスキルデータ活用も進めていくことについても進展が期待される。

即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなフリーランス人材をスムーズに採用できる【テックビズ】

テックビズでは「ITエンジニア」「人事HR」「経理ファイナンス」領域にて優秀なフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。