大阪万博の建設遅延が映し出した“適材争奪戦”。

常勤・派遣・副業・フリーランス――4枚の人材カードをどう配合し、組織を止めない戦略を読み解きます。

開幕は迎えた、けれど「間に合うのか」と誰もが息をのんだ

大阪・関西万博は2025年4月13日、予定どおり夢洲で開幕しました。

来場目標は延べ2,800万人。初日は12万人が巨大リングを埋め、会場は歓声に包まれました。

ところが開幕わずか1週間前、試験運営で公開された進捗表には驚きの数字が並んでいました。自力建設方式(Type A)の42パビリオン中、開館のめどが立ったのは19館だけ。

国際メディアは “Half of Expo Pavilions Unready” と報じ、SNSには「半分休館の万博になるのか」という戸惑いがあふれました。

“予定どおりに造れない”はずだった万博工事が映したもの

試験運営の翌日から、夢洲の夜空は溶接火花で白く染まりました。元請は二次・三次下請けに「単価2割増」で応援を要請し、外国人技能者を追加動員。

国交省が3月に引き上げた公共工事設計労務単価(全国平均+6%)が、現場の悲鳴を裏づける形になりました。

突貫態勢の末、ベトナム館・インド館・ブルネイ館が開幕翌週に相次いでオープンし、5月12日時点で未開館はネパール館のみです。

「結局は間に合った」と胸をなで下ろす声もありますが、最後の1か月で積み上がった残業時間と追加発注額はまだ精算されていません。

この綱渡りは、職人の高齢化と若手不足、そしてグローバルな人材争奪戦の縮図でした。

万博がさらけ出したのは、資材よりも“人”というボトルネックです。そしてその問題は建設業にとどまらず、製造・物流・医療・IT――あらゆる現場で静かに進行しています。

本稿では、この象徴的な出来事を起点に、全産業が抱える人材クライシスの正体と、企業規模別に選べる対策を読み解いていきます。

建設だけではない、“止まりかけた現場”

同じ構図は他産業にも広がっています。2024年冬、東海地方の精密部品メーカーは退職者の穴を埋められずラインを一時停止しました。

物流業界では「2024年問題」により長距離トラック輸送能力が14%減ると試算されています。

医療・介護現場も深刻で、夜勤を組めず救急受け入れを制限する病院では有効求人倍率が3倍を超えました。IT分野では経産省が2025年に43万人不足すると警告しています。

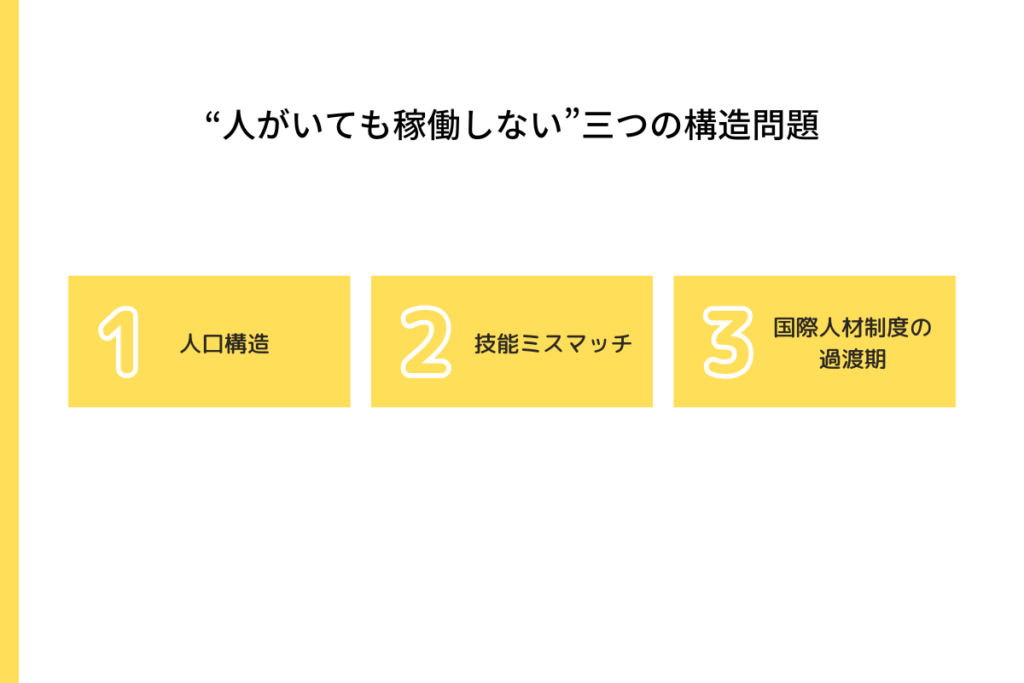

業種は違っても症状は共通しています。「いるはずの人が配置できない」「配置してもスキルが噛み合わない」。人口構造、技能ミスマッチ、制度転換という三つの要因が絡み合い、現場を静かにむしばんでいるのです。

“人がいても稼働しない”三つの構造問題

第一の要因は人口構造です。団塊世代の引退と少子化により、18〜44歳の労働力人口は20年間で760万人減少し、それには歯止めがかかっていません。

第二の要因は技能ミスマッチ。OECDのスキルギャップ指数では、日本は読み書き・ICT・問題解決の各領域で先進国最大級のギャップがあり、社会人の学び直し投資は先進国平均の半分以下にとどまっています。

第三の要因は国際人材制度の過渡期という状況でしょう。技能実習制度は2024年秋をめどに「育成就労」へ刷新予定ですが、企業側の日本語教育やキャリア管理は整備途上で、「正解」がない中での模索が続きます。

この三重苦が重なることで、現場は「人数ではなく適材の奪い合い」に陥り、万博の足場で起きた遅延はその極端な表れにすぎないといえるでしょう。

危機を機会に変える“3層アクション”

万博が示した人材クライシスは、悲観で終わる話ではありません。

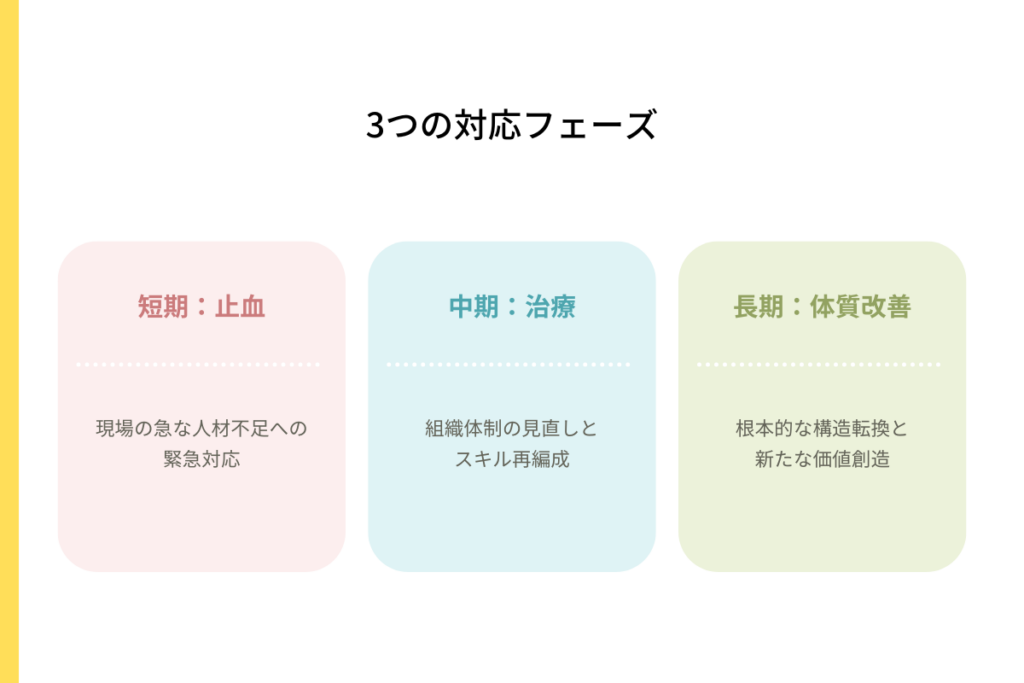

次に掲げるのは 「短期・中期・長期」の3層で、企業規模に合わせて選択できる具体策 です。

常勤社員を基盤に、派遣・副業・フリーランスといった外部リソースをどう噛み合わせるか――その設計図こそが、人口減少時代をしなやかに乗り切るカギになるはずです。

短期(0–2年)—止血と即応力

大企業の場合は、社内タスクフォースの再編で余力を再配分し、派遣でピーク負荷を逃がすことが有効でしょう。

そのうえでクラウドソーシングを活用し、BIM設計や多言語マニュアルの作成など高度タスクをスプリント発注すれば、数日で即戦力を確保できます。

中小企業の場合は、地元商工会の人材バンクや同業ネットワークで人材を融通し合い、通訳やIT保守など専門工程は短期契約のプロ人材を招くことで、採用コストとリードタイムを最小化できます。

フリーランスを含む外部人材の強みは、採用〜定着に平均80日かかるプロセスを、契約〜稼働まで数日で短縮できる点にあることは強調できるでしょう。

中期(2–5年)—見える化と学び直し

大企業では社内スキルダッシュボードをクラウド化し、空白ポジションを社内外に公開します。研修プログラムの参加枠を3割ほど外部講師やフリーランスメンターに開放すると、最新知識が組織に注入されるでしょう。

中小企業では公的助成金を活用してリスキリング講座を購入し、その講師を週1オンラインのマイクロコンサルとして契約することで、低コストで専門知見を得られます。

長期(5年以降)—構造転換とイノベーション

大企業はAI・ロボット導入部門を社内と外部プロフェッショナルのハイブリッド常設組織へと育成し、海外高度人材と国内フリーランスをバディに組んで文化的な壁を低くすることで、さらなる成長戦略を描けるでしょう。

中小企業は製品単位の共同事業を立ち上げ、株式報酬で外部エンジニアを招き入れる方法があります。こうすることで研究開発コストを抱えずに、長期的な価値創造を実現できます。

なぜフリーランスが“歯車の噛み合わせ”を良くするのか

- 時間の短縮

採用から定着まで平均80日かかるところ、フリーランス契約なら稼働開始まで数日で完了。圧倒的な短縮と効率化が目指せます。 - 学習コストの外部化

新技術が出るたびに社員教育を繰り返すより、習熟した専門家を“点滴”のように呼び込む方が総コストを抑えられます。 - 組織ブレーキの緩和

評価制度や職務定義を大幅に変えなくても、外部専門家が結果で貢献し内部に刺激を与えます。こうすることで大きな変革がなくとも、組織がいきいきと蘇る可能性が示されます。

常勤・派遣・副業・フリーランスという四枚のカードを、事業フェーズごとにどう配合するか――それが人口減少時代の組織をしなやかに保つ鍵になるといえるでしょう。

足場は解体されても、問いは残る

万博が終われば足場は解体され、パビリオンは来場者の写真の背景に収まるだけの装置になります。

しかし夢洲で露わになった「人材クライシス」という問いは消えません。建設遅延、物流の輸送制限、病院の夜勤不足――根っこはすべて同じです。

短期は止血、中期は治療、長期は体質改善。そしてリソースの四枚重ねをどう配するか。

万博という場が映し出した課題を自社の現場に当てはめ、次の成長戦略へ踏み出す時期が来ています。

即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなHR人材をスムーズに採用できる【HRBIZ】

HRBIZでは優秀なHR人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。