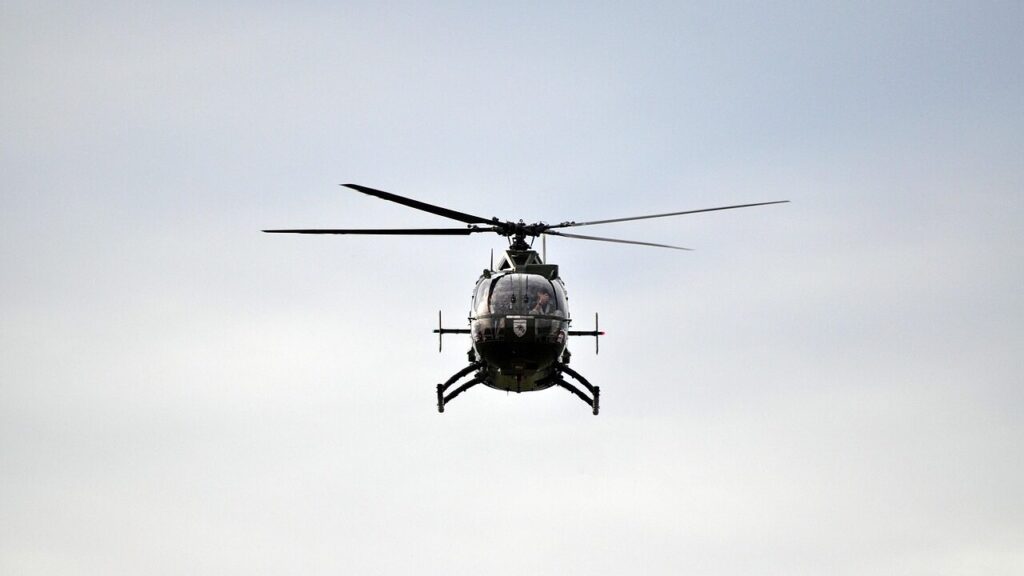

今月閉幕を迎えた大阪・関西万博を通して、「空飛ぶクルマ」の実現がいよいよ現実味を帯びてきました。関西電力やスカイドライブなどの企業が中心となり、万博会場での飛行デモンストレーションや機体の実証運航を進めています。大阪の空を舞台に、未来の移動手段を示すこの挑戦は、まさに時代を象徴するプロジェクトといえるでしょう。

注目すべきは、機体開発や飛行安全の技術だけでなく、それを支える人と組織の在り方です。官民・産学が連携し、越境的に知見を結集させる取り組みは、企業のチームづくりにも通じます。変化が速い今こそ、固定化された組織の枠を超え、共創を前提にした働き方への転換が求められているのではないでしょうか。

ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ

最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →

大阪万博で進む「空飛ぶクルマ」プロジェクトの現在地

2025年の大阪・関西万博では、「空飛ぶクルマ」の社会実装に向けた準備が着々と進められてきました。関西電力やスカイドライブ、丸紅などが中心となり、万博会場と近隣地域を結ぶ運航ルートを想定した実証実験を実施してきたのです。機体の開発だけでなく、安全基準や運航管理、離着陸場(バーティポート)の整備といった制度面・インフラ面の検討も進められてきました。

本格運用を見据え、吉村洋文大阪府知事(※2025年10月時)は試験飛行を視察し、「今にも商用化できそう」とコメント。万博を“空のモビリティ元年”と位置づけ、日本の新たな交通インフラの象徴として期待が高まっています。空飛ぶクルマは、単なる新技術ではなく、エネルギー・通信・都市開発など幅広い分野を巻き込む官民連携プロジェクトです。

空飛ぶクルマの開発は、技術だけの話ではありません。エネルギー、通信、都市開発といった多様な分野が連携する官民一体の取り組みです。安全性や法制度の整備など、これまでの業界常識では解決できない課題も多く、異なる専門家たちが知恵を持ち寄りながら進めています。まさに、組織の枠を越えて挑む「共創型のプロジェクト」が、未来の空を飛ぶ基盤をつくっているのです。

万博の空飛ぶクルマに学ぶ、変化に強いチームのつくり方

空飛ぶクルマの開発現場では、航空・IT・インフラ・法規制・デザインなど、異なる専門領域の人々がひとつの目的に向かって協働してきました。 スカイドライブを中心に、企業・行政・研究機関などが連携し、安全基準の策定から運航ルールの整備、離着陸場の設計まで、複数の課題を同時並行で進めています。こうした体制は、ひとつの企業内で完結する“閉じた組織”では実現できないものです。

企業がここから学べるのは、「スピードと専門性を両立するチーム設計」です。 変化の速い領域では、従来の部署単位では意思決定が遅れ、課題対応が後手に回りがちです。そこで有効なのが、目的に応じて一時的にチームを編成する“越境型プロジェクト”の発想です。

まず重要なのは、「何を達成するために、どんな専門性が必要か」を明確に定義すること。空飛ぶクルマ開発では、航空安全、通信、法務、都市計画など、課題ごとに最適な専門家が早期に巻き込まれています。企業でも、たとえばDX推進や新規事業開発のように未知のテーマに挑む際は、スキルマップを起点にしたチーム設計が欠かせません。

次に、人事が果たすべきは、「社内と社外をつなぐハブ」の役割です。 プロジェクトチームに社内メンバーだけでなく、外部パートナーやフリーランス人材を柔軟に加えることで、スピードと知見の幅を同時に確保できます。ポイントは、外部人材を“助っ人”としてではなく、“同じ目的を共有する一員”として迎えること。これにより、社内に新しい発想が生まれ、既存社員の学びにもつながります。

そしてプロジェクト終了後は、成果や知見を一過性にせず、「組織学習サイクル」として仕組み化することが重要です。たとえば、実証プロジェクトの成果をドキュメント化してナッジベースに残す、あるいは社内勉強会で共有するなど、「外部知を取り込み、内製化する文化」を育てることが次のイノベーションを呼ぶでしょう。

フリーランス活用が、組織を強くする

空飛ぶクルマの開発では、航空・通信・都市計画・安全基準など、複数の専門領域が交差しています。こうした高度なプロジェクトを支えるのは、特定の企業や官庁だけではありません。短期間で専門的な知見を提供できる、外部のエンジニアやコンサルタント、デザイナーといったフリーランス人材の存在が欠かせないのです。彼らは特定領域の“即戦力”として、プロジェクトの立ち上げ期や検証段階で中心的な役割を果たしています。

この構造は、一般企業にもそのまま応用できます。新規事業、DX、人事制度改革など、スピードと専門性を求められるテーマでは、社内人材だけで完結させようとすると時間とコストが膨らみます。そこで有効なのが、プロジェクト単位でフリーランスを組み込み、知見を共有しながら進めるモデルです。期間限定の関わりでも、プロセスを共に設計すれば、成果とノウハウを社内に残すことができます。

ここで大事なのが、採用ではなく“共創の設計”です。フリーランスを単なる外注ではなく、「同じ目的を共有するパートナー」として迎え入れる文化を育てること。大阪万博のように、立場や雇用形態を超えて人材を束ねられる企業こそ、変化の激しい時代にも強い組織へと進化していくでしょう。

テックビズで、フリーランス活用をすることで“共創を日常化”する

共創を日常化するには、信頼できるパートナー探しが欠かせません。 テックビズは、継続稼働率97%という実績を持ち、最短即日でプロジェクトに最適なフリーランスを紹介します。契約から導入後のフォローまで一貫して支援するため、初めての企業でも安心です。

ハイブリッドな働き方が当たり前になった今、フリーランスは“外部リソース”ではなく、知識と経験を循環させる共創の仲間。 テックビズは、その出会いと仕組みづくりを支え、企業の未来を動かす“共創のプラットフォーム”として進化を支えています。

最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介

【無料】お問い合わせはこちら編集後記:「古いルールの中で戦わない」共創で生む、新しい秩序

大きなイノベーションを起こすときに、避けて通れないのが法律の問題です。これまでにない商品やサービスを生み出そうとすると、既存の法律に抵触してしまうか、あるいは法律そのものが存在せず“無法地帯”になってしまうケースも少なくありません。多くの法律は、現代のテクノロジーや働き方を前提に作られていないため、今の時代に合わないのは当然のことです。

重要なのは、「古いルールの中で戦う」のではなく、自分たちで新しいルールをつくっていくという発想です。これまで取材してきた多くのスタートアップも、サービス開発と同じ熱量で「ルールメイク」に力を注いでいました。もちろん、ルールづくりは一社だけでできるものではありません。関係各社がコンソーシアムや協議会を組み、異なる視点や知見を持ち寄って進める必要があります。

そう考えると、もはや一社でイノベーションを完結できる時代ではないのかもしれません。問題が複雑であればあるほど関係する業界は広がり、単独ではカバーしきれなくなります。これからの企業に求められるのは、多様な専門家や他社と連携しながら戦略を描く力なのだと感じます。

ハイスキル・即戦力人材の採用にお困りならTECHBIZ

最短・即日で企業様にマッチした人材をご紹介【無料】お問い合わせはこちら →

即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなITエンジニアをスムーズに採用できる【テックビズ】

TECHBIZでは優秀なITフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。