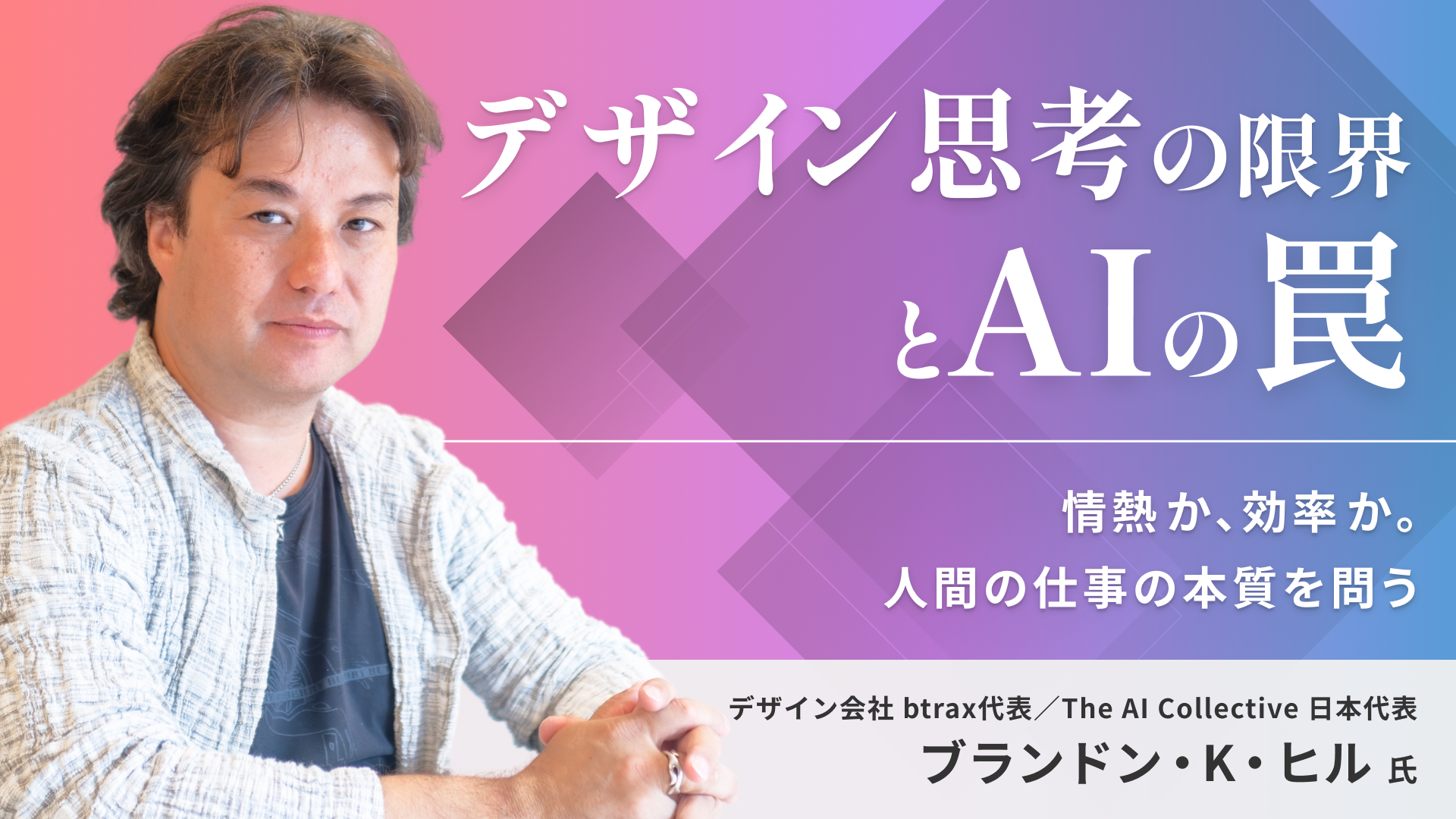

サンフランシスコと東京を拠点に、20年にわたり日本企業のグローバル展開を支援してきたbtrax(ビートラックス)。

同社代表のブランドン・ヒル氏は、デザイン思考の第一人者として、また世界最大のAIコミュニティ「The AI Collective」の日本代表として、AI時代における企業変革の最前線に立つ。今回、日本企業が直面する課題と、AI×デザインがもたらす可能性について話を聞いた。

ブランドン・K・ヒル氏プロフィール

サンフランシスコと東京に拠点を持つデザイン会社 btrax (ビートラックス) 代表。日本とアメリカを中心に、グローバル展開をする企業のブランディング、マーケティング、新規事業創造をサポートを提供。世界最大のAIコミュニティである、The AI Collective日本代表としてAI×デザイン分野の国際的コミュニティを牽引する。

デザイン思考とは何か ─ その本質と進化

─ btraxは事業の中核にデザイン思考を活用したサービスデザインを行われており、そのパイオニアとしても注目されています。デザイン思考というと、日本でもここ10年ほどの間で広くビジネスの現場で重視されるようになってきていると思いますが、そもそもデザイン思考とは何かという部分から教えてください。

まず「デザインとは何か」という部分から考えてみましょう。デザインには大きく2つの役割があります。

1つは「可視化」です。何かをビジュアライズする、つまり商品やユーザーインターフェース、企業理念をロゴに落とし込むなど、様々な情報を人間が直感的に理解しやすい形に変換することです。例えば、エクセルシートを見るよりグラフを見た方が理解しやすいですよね。そういうのも含めて、デザインの一つの役割です。

もう1つは、「ユーザーへのコミュニケーションを最大化すること」でしょう。受け取る相手が一番喜ぶこと、理解しやすさを常に考えるのがデザイナーの仕事だということです。

そういう「デザイン」というものの一方で、ビジネスや経営という領域では数字が重要視されています。その結果、会社都合の考え方になりがちという傾向があります。例えば、市場シェアや単価、コンバージョンレートといったマーケティング指標に偏ってしまう。

この2つは全く違うように見えますが、2000年代初頭から、Appleに代表されるようなデザインを大切にしている企業の業績が妙に良くなってきたことでデザインが注目されるようになりました。

─ 具体的にどのくらいの差があったのでしょうか?

アメリカの調査会社が、デザインを重要視している企業15社ほどをピックアップして、一般企業と株価の推移を10年間追跡しました。2003年から2013年の間、デザイン重視企業の株価伸び率は223%も高かった。つまり2.2倍以上です。

これを見た経営者たちが「どういうことだ、我々もやるべきだ」となって蓋を開けてみたら「デザイン思考」というものが開発されていることに気づいたわけです。

─ デザイン思考とは具体的にどのようなものですか?

サンフランシスコのIDEOというデザイン会社と、スタンフォード大学のd.schoolが合同で考えたフレームワークです。

まずユーザーが求めるものを見定める。それに対してサービスのプロトタイプを作り、ユーザーと対話しながら受け入れられるかを探っていく。そして市場に出す。今は当たり前に聞こえますが、当時はそんなことをしていない企業だらけでした。

特にハードウェア企業は「すごい技術ができた、これを作ったら売れるんじゃないか」と、市場に出すまでユーザーとの接点がなかったんです。それで大失敗した商品がたくさんあります。

デザイン思考では、最初のコンセプト段階からユーザーリサーチをするので、「これは無理だね」と途中で判断できる。方向転換したり、アイデアを3つに分けて違う商品にしたり、様々な方法でユーザーとの協働をしながら商品開発を進めることができるわけです。

2015年頃から日本でもデザイン思考ブームが始まり、当社も日本企業に対して研修プログラムや、プロトタイプ作成の支援を10年間やってきました。

─ デザイン思考がいわば企業のものづくりやサービスづくりといった部分と、ユーザーの関係値を変え、企業の事業成長の方法を変えることになったというわけですね。

その通りです。不確実な状況で新しい価値を生み出すための方法としてデザイン思考が広まっていき、共創的な価値創造を生み出しました。先程のAppleのように、デザイン=経営の中核という感覚もこれに伴って一般的なものになっていったといえます。

btraxのミッション ─ 10倍成長を実現するデザイン会社

─ btraxの事業について教えてください。創業20年を迎え、サンフランシスコと東京を拠点に活動されている非常にユニークなポジションを確立していらっしゃいます。

当社の責務は「10倍成長を実現するデザイン会社」です。デザインの力を活用して、クライアントを10倍に成長させることを目指しています。

10倍なんて無理じゃないかと思われるかもしれませんが、市場やユーザーを日本国外にも広げることで実現したいと考えています。

多くの日本企業は、顧客やマーケットが日本国内に閉じがちです。世界人口は約80億人、日本は1.2億人で、単純計算すると日本の人口は世界の1.5%程度。日本国内に閉じているということは、世界と比べたときに、どんなに頑張っても1.5〜2%の範囲でしかビジネスが成り立たないということを意味します。

この縛りを外せば、同じことをやっていても成長可能性は一気に上がります。それをデザイン×グローバルで実現したいというのが当社のビジョンです。

─ よく日本は内需でまかなえるために視点が外に向かないと言われます。しかし昨今の社会状況の中で、それではダメだという認識が広まっているのも事実でしょう。日本企業が世界に挑戦していくために必要なものは何だと考えていらっしゃいますか。

3つあります。

1つ目は、世界に認知されるブランド力です。ヨーロッパ企業、例えばフランスやイタリアの高級ブランドは世界中で知られていますよね。日本でも、トヨタ、ホンダ、ソニー、パナソニック、任天堂、PlayStationなどは知られていますが、それ以外は少ない。

良い仕事をして顧客が喜んでいても、日本国外の人が知らない企業は山ほどあります。例えばNTTや三菱UFJ銀行は、日本では時価総額上位ですが、海外ではほとんど知られていません。

2つ目は、イノベーティブなものです。世界の人が欲しがるものを作る力がまだ足りていません。例えばLINEは日本で9割くらいの普及率と驚異的ですが、世界レベルではPinterestよりユーザー数が少ない。サービスのイノベーションという意味では、まだまだ世界に通用していないケースがあるでしょう。

3つ目は、グローバルなマーケティング力です。AIも含めた最新技術を活用した、世界レベルのマーケティングサポートが必要です。課題は認識されているけれど対応できる部門も人もいないとなっているのではないかと思っています。

─ この10年で日本企業の姿勢に変化を感じますか?

大きな変化があると思います。例えばbtraxへの問い合わせというのを考えてみると、10年前は「デザイン思考を取り入れたい」「シリコンバレー方式を学びたい」とインプット重視でした。学んだ後も、日本国内の事業に活用する前提だけだった印象です。

しかし市場状況や為替の変化により、「このまま国内にとどまっていたら本当にヤバい」という危機感が生まれてきました。少子高齢化でマーケットが縮むこともあるし、短期的にもアメリカの一人勝ち状態で格差が開いています。

今は「教えてくれ」から「売上に貢献することを手伝ってくれ」にシフトしています。販売促進やプロモーションなど、より実践的な支援が求められるようになりました。

─ 日本企業のサービスがグローバルに広がらない本質的な理由は何でしょうか?

ゲームとマンガは特殊なので一旦置いておいて、それ以外では2つあります。

1つは、日本市場でそれなりに儲かるため、国内重視でスタートすることへの疑問を持たないこと。その結果、できるサービスやプロダクトが日本人ユーザーに最適化されすぎて、海外ユーザーには使いづらい形になってしまっている事例が多くあるように思います。

もう1つは、作っている人たちが全員日本人だということです。日本人視点で主観が強くなると、「これはこういうものだよね」という暗黙の了解をもとに作ることになってしまいます。

多様性のないチームは、決まった結果に向かって進むのは得意ですが、イノベーションや新しいものを作るときには弱い。違うバックグラウンドや言語の人が入っていないと、アイデアが固まりがちなんです。

─ 具体的な成功事例はありますか?

btraxでサポートしたマツダ自動車の案件がまさにそれです。マツダのメインマーケットはアメリカで、日本国内より10倍以上売れています。

そんなマツダの新プロジェクトに関わり、広島の主要メンバー7人と、カリフォルニアにあるマツダアメリカ本社のメンバー7人を、当社のサンフランシスコオフィスに呼んで合宿型でユーザーインタビューとアイデア出しをしたんです。

テーマは「アメリカの若者が欲しがる車」。若者の自動車離れが言われる中、それでも買いたくなる車とは何かを探りました。その結果、マツダ初のEV車のコンセプトが生まれたんです。マツダの公式サイトにも「シリコンバレーで生み出されたアイデア」として、その時の写真が掲載されています。

日本企業はどんどんこういうことをやっていかなければならないと思います。

The AI Collectiveと知識の民主化

─ ブランドンさんは、世界最大のAIコミュニティと言われる「The AI Collective」の日本支部、The AI Collective TOKYOの日本代表も務められています。ここではどのような活動をされているのでしょうか?

AIコレクティブは、サンフランシスコ発祥のAIに関する議論を行うコミュニティです。様々なAI系コミュニティがある中で、このコミュニティが一番良いと思っている理由は、AIに詳しくない人でも参加して良いというテーマだったからです。

どんな質問をしても良いし、分からなかったら分かりやすく説明する。「AI for Human」というテーマで、人間のためのAIを目指しています。

多くのAI系イベントや勉強会は難しすぎると思っています。詳しい人が話すから余計に分からない。LLMという単語は何とかついていけても、その後にGPUサーバーがどうとか、何とかレイヤーとか、専門用語がたくさん出てくるイメージがあるのではないでしょうか。だんだんと分からなくなってくる、でも「分からない」と聞けない空気がありますよね。

AIコレクティブでは「説明が難しすぎて分かりません」と聞いて良い。日本はまだまだAIに関する知識も議論も少ないと思うので、よりわかりやすくしないと、一部のAIマニアの自己満足コミュニティばかりができてしまうと思います。

─ AIコレクティブを通じてのコミュニティの役割は啓蒙活動ということですか?

コミュニティ作り、教え合う、学び合う、紹介し合うという場ですね。特にAIを広げるだけでなく、人間にとってAIの恐怖心にどう対応していくかというビッグテーマを常に考え続けています。

多くの人がAIを怖いと感じ、今後どうなるか、自分がついていけるのかと不安を抱えています。それを助け合う場です。

AIコレクティブのプレゼンに面白い画像があります。アメリカの開拓史で、人々が馬車に乗って西海岸へ向かうシーン。未開の地、どこに何があるか分からない「フロンティア」です。AIと接するのも同じフロンティアスピリットで、未開の地をみんなで助け合いながら進んでいく。それがAIコレクティブの存在意義です。

日本も企業を中心にこういう活動をしっかりやっていかないと、見放されてしまいます。btraxのビジョンにも完全に合致していたので、相乗効果があると思っています。

AI時代に残る差別化要因 ─ UXとブランド力

─ ブランドンさんはブログやPodcastなどを通じて積極的に発信されています。その中に「AI時代に残された差別化要因はUXとブランド力だけだ」という印象的な発言があります。この点について詳しく教えてください。

これは、AIサービスを作っているスタートアップの友人と話していて気づいたことです。

今、テクノロジーは誰でもアクセスできるし、利用可能な状況になっています。どんな人でもツールを作りやすい時代です。精度の高いアウトプットもすぐ作れてしまいます。

でも、同じようなサービスが10個あったら、ユーザーはどれを選ぶか。使いやすくて知名度のあるものを選びがちです。裏側のテクノロジーが同じなら、ブランド力が決め手になります。

─ AIネイティブ時代に、企業はどうブランド構築やプロダクト開発に着手すべきでしょうか?

第一歩として、AIで何ができるのか、何が限界なのかを理解しておく必要があります。

AIは便利ですが万能ではありません。しかも曖昧です。同じ質問をしても答えが毎回違ったりします。Google検索は毎回同じ結果になりがちですが、AIは秒単位で全然違う答えが出ることもあります。

どういうところで使った方が良いのか、使わない方が良いのかを判断する力と、AIと付き合っていくためのある種の免疫力が必要です。

─ そのためには何が必要ですか?

使いながら知識を深めていったり慣れていくということは間違いなく大事です。しかし使いながら学ぶというのは非常に時間がかかっていくこともまた事実です。企業で働きながらという場合、他の日常業務もある中で、なかなか理解を深めていくことは難しいかもしれません。

そこで企業にとって重要なのは、誰かキーになる人、AIのソムリエのような存在が必要だと思います。

「こういうサービスにはこういうAIをつなげると良い」「こういうAIエージェントを活用できそうです」といった目利きができる人です。実際、今年の年明けにNVIDIAのCEOジェンセン・フアンが興味深いことを言っていました。

「企業のIT部署の役割は時代とともに変わってきた。昔は社内用ソフトウェアを開発していた。次に開発会社とのやり取りをする部署になった。その次にSaaSを導入してコンフィギュレーション(環境設定)する部署になった。そして今後は、AIエージェントを導入して業務に活用するため、AIエージェントの人事部長のような役割になる」と。

従業員と同じ量のAIエージェントが必要になれば、そこを管理する部署が必要になるわけですから、非常に示唆的ですよね。

デザイナーの役割変化 ─ 淘汰と進化の分岐点

─ 生成AIが全盛の時代にあり、日々様々なツールが出てきています。いろいろなところで仕事のやり方や役割が議論されていると思います。それはデザインという領域やデザイナーという役割でも同じだと思うのですが、AI時代におけるデザイナーとはどのような存在になっていくでしょうか。

デザイン会社やデザインチームの仕事の多くは、デザインを専門にしていない人に対して提案したり、フィードバックをもらったりすることです。

デザイナーあるあるなんですが、「いついつまでにデザインコンセプトを作る」となると、3つのバリエーションを用意してプレゼンし、フィードバックをもらって改善し、また見せて…という「3×3ラウンド」を繰り返します。でも99%の場合、それで終わらないんです。「もっと見せてくれ」「もうちょっと変えてくれ」と必ず言われます。

これがすごい押し問答になる場合もありますよね。「当初と違うのでコストがかかります」「納期がずれます」「困ります」とギスギスする。

AIがある場合を考えてみましょう。フィードバックに対して「全然良いですよ、100パターン出しましょうか」「1時間後にプレゼンできますよ」となります。ラウンドを無制限にかけられるし、バリエーションもどんどん出せます。

ただし、デザイナーとしてはディレクションをちゃんと出さなければならないし、コンセプトに合ったものを出さなければならない。ランダムで出力させるとゴミが増えるだけです。

当社は3年前からこういう活用をやっていて、一番良い使い方だと思っています。

─ 最初にバリエーションを大量に出して、ラウンドを回しやすくする。そこから方向性が決まったら?

方向性やコンセプトが決まったら、そこから人が作り込みます。じゃないと気持ち悪いものになるケースも多いです。

デザイナーが一番避けるべきは、「AI使ったな」と思われることです。それは「手抜きしたな」「予算ケチったな」「手っ取り早く済ませたな」というネガティブな印象をユーザーが持ってしまいます。

これも実は急激に変化した感覚の一つだと思うんですが、1年くらい前は「AI使ったな、すげー」という時代でしたが、もう終わっていますよね。今は当たり前になっているので、気づかせないようにしなければなりません。

これって、「この料理、味の素めちゃくちゃ入ってるな」と分かってしまうとなんだか残念に感じてしまうことと同じです。バレたらダメ。AIはうまく使うのが重要です。

─ デザイナーが持つべきスキルも変わってきていますか?

ディレクション能力とコミュニケーション能力がより重要になります。

まず、クライアントとディスカッションして、ブランドや商品のコンセプト、ディレクションを双方理解して決めていくヒューマンコミュニケーション。これはすごく重要になっていきます。

それをもとに、AIのアシスタントと一緒にアウトプットを生成していく。つまりAIに対しての指示力が必要になるわけです。

AIが出したものをやり直しさせたり、その中で良いものを選択する目利き力も必要です。

そして、出てきたものをクライアントにプレゼンして説明し、理解していただくコミュニケーション力。

つまり、バーっと出力するときの「作る」部分がAIの役割になるので、「作るだけの人」はいらなくなるんです。

─ この状態は、様々な領域で進む「◯◯の民主化」と言われるものと同じように、デザインの民主化と言えるのではないかと思います。誰もがデザインができるようになったとも言えますよね。しかし同時によりデザインというものを取り巻く環境が複雑にもなっている気がします。

興味深い話があります。1つ前の時代、ウェブサイトが登場した頃、作るのが難しかったのでウェブデザイナーはすごく貴重な存在でした。90年代後半から2000年代前半ですね。

その後、テクノロジーが発達して「誰でもサイトが作れます」というツールが登場しました。日本ではSTUDIOやWixなどが有名ですよね。「じゃあ、もうウェブデザイナー要らないんじゃない?」という時期がありました。一旦コモディティ化した雰囲気がありました。

でも、ここ最近また重要性が上がっています。なぜかというと、誰でも作れるがゆえに、より素晴らしいウェブサイトのニーズが上がっているからです。たくさんある中でどう目立つかという勝負になるため、パイが増えた分、ユニークさがより求められるようになりました。

AIも一緒です。デザインが民主化されて誰でもアウトプットできるようになったから、アウトプットすることだけの価値はなくなりました。でも、正しいアウトプットと、ビジネスにつながるアウトプットができるのがデザイナーと言われるようになると思います。

一般の人はAIを使ってそれっぽいものは出せるけど、ちゃんとビジネスに直結しているかというと、まだまだ難しい気がします。

─ これからのデザイナーに最も必要なものは何でしょうか?

AIには永遠にできないことが2つあると思います。信頼性を作ることと、責任を取ることです。

いろんな業務をAIができる中で、AIにできないことはなんだろうと考えてみました。最終的に人と人の信頼関係を構築することと、何かうまくいかなかった時に責任を取ることは、未来永劫AIはしなさそうだなと思うんです。

デザイナーに当てはめると、クライアントや上司、マネジメントに対して信頼関係をちゃんと作ること。そして、作ったデザインから生まれた結果に対して責任を持つこと。まずそこだと思います。

それを分解していけば、コミュニケーション能力、説明能力、ロジカルシンキング、データに基づいた判断など、感覚だけじゃない要素が必要になってきます。そこから見えてきたものが、これからのデザイナーに必要な能力だといえるでしょう。

若手デザイナーの育成ジレンマ

─ しかし、これまでのデザイナーの育ち方とは大きく変わりそうですね。誰かに弟子入りしたり、先輩の振る舞いから学んだり。

その通りで、アメリカではすでにそれが起こっています。デザイン業界はまだ少しマシですが、エンジニアリングは完全にそうなっています。

エントリーレベルの仕事がないんです。スタンフォードという超エリート学校を卒業して、数年前までならGoogleで年収5000万円もらっていた人でも、求人がない。応募しても全然採用されない。

どこからキャリアをスタートすれば良いのか。下積み経験すら持てない状態になり始めています。AIで十分だと企業が思った瞬間に、これから学ぼうという人が厳しくなっています。

当社の若いスタッフに「あなたの一番の悩みは何ですか」と聞いたんですね。その答えは、ベースとなる実力を身につけるための下積みをしたいというものでした。

AIがあると、デザイナーの仕事はコミュニケーションが中心になり、手を動かすことが少なくなります。若手デザイナーの一番の悩みは、手を動かす場面が少なすぎて、デザイナーとしての実力が身につけられていないことが怖いということなんだと思います。

─ それはどうすれば良いのでしょうか?

当社の場合でいうと、AIでアウトプットするより自分の手を動かしてデザインした方が良いアウトプットを作れるデザイナーがいます。そういう人たちは日々それができるので、どんどん下地がついていきます。

でも、下地をつけたいという人が「AI使わずに自分で作ってごらん」と言われても、スピードもクオリティも全然足りない場合、「こんなことやってたら仕事にならない」とAIを使うことに戻されてしまいます。すごく残酷な状態です。

答えはないですが、やれるとしたら、世の中にある素晴らしいデザインを片っ端から学んで、それをなぞったりトレースしたりしながら自力でやっていくしかないだろうと思います。

─ 昔でいうクリエイティブディレクターのような上流の人は、叩き上げでそこに行っていましたが、デザイナーのキャリアというものも変化しそうですね。

その通りですね。今までの概念だと、クリエイティブディレクターという上流にいる人たちは、もともと下積みを経て叩き上げで行くじゃないですか。ここがすっぽり抜けていることが、みんな怖いんです。

「この道通ってないんですけど、良いんですか?」「プレゼンするとき説得力がないですよ」「AIが出してきたんですけど、と言うわけにいかないですよね」という声が聞こえてきます。

難しい問題だと思います。例えば料理の世界で、寿司屋で修業して皿洗いから始めるのが必要かどうかという議論と似ています。最初から寿司握らせれば良いじゃんという意見もある。

僕も効率化は好きなので、若いうちからクリエイティブディレクションをやって良いと思うんですが、本人たちが途中で不安になるんです。下積みしてないことに。

もう下積みやりたいんだったら、学生の頃やインターンで仕込んでおけという時代だと思います。会社に入って正社員になってからそれをやる時代ではもうないのでしょうね。

─ 採用や評価の観点からも変化がありますか?

まず、ポートフォリオ自体の信頼性はほぼなくなっていると思います。ポートフォリオは必要なんですが、AI生成できてしまうので、それだけを見て評価するのは難しい。

デザインした裏にある理由、コンセプト、リサーチなど、そういうものを全部きっちり聞かないと、最終アウトプットだけ見て「この人すごい」と思うのはまずいと思います。

ちなみに当社の場合では、二極化しています。AIを使わないですごいアウトプットを出すタイプと、AIを使いながら良いアウトプットにたどり着くタイプ。採用の時もどっち側を採用したいかを決めて入れないと、後でその人たちが不幸になります。

本人の希望と、どういうプロセスでデザインをしているのかを探ります。「AIはアイデア出しのとき使う程度で、後は最初から手書きです」というのもありです。良いアウトプットさえできれば良いのですから。

「もうAIをガンガン使って、手書きも苦手だったりするので、それをもとにやってます」というのも、もちろん良いです。それぞれで高いレベルのクオリティを出せれば良いと思います。

デザイン思考の限界とAIの影響

─ デザイン思考の限界についても指摘されていますが、AIの出現はその限界をどう変化させるのでしょうか?

結論から言うと、弊害の方が多いと思っています。

デザイン思考をずっとやっていく中で、基本的にはヒット商品を生み出すとか、イノベーションを起こすことがゴールになっているんですが、なかなか生まれないケースが結構多いんです。「この通りやれば良いんじゃないの?」と思うんですが、ダメだったりする。

よく見ると、何が足りなかったかというと、やる人のパッションや思いの強さだったりするんです。何かをスタートし推進するときに、ロジックじゃない部分って結構ありますよね。パッションがあると突き抜けられる、壁を越えられる、諦めない。気合いだ!みたいな部分です。

デザイン思考を教科書的になぞっちゃうと、うまくいかない場合があります。AIの良くない部分の最たるものが、模範解答を出しちゃうことです。

先に答えを教えてくれちゃうので、「それやってもダメです」「こうやるなら、こういうやり方があります」と、自分で考えたり思いを持つ前に見せてくれちゃう。非常に良くないと思いますね。

─ 情熱が削がれてしまうと。

そうです。不器用な方が勝てることってあるじゃないですか。周りが見えてないとか、勘違い、思い違い、思い込み。「このアイデアはすごいんじゃないか」「ちょっとすごいことを思いついちゃった」とワクワクして止まらなくなる感じ。

それをAIに聞いたら「それはすでに過去にやられてます」と出されると、もうすっごいテンション下がりませんか? 「このアイデアどう?」「うーん、まあ、でもそれはアメリカの何々社がやってますね」と。

このように答えが出てきちゃいがちで、行動する前に諦める人が続出しそうです。その突破力がどんどん削がれちゃうかなと思いますね。この状況を危惧しています。臆病者だらけになるんじゃないかと。

─ 必ずしもAIが出してくる答えが正解でもないはずなのに、前例や失敗事例を見せられると「じゃあ無理か」となってしまうわけですね。

そうです。もしくはAIが逆に「これは良いです」と出してきたとしても、続かない可能性もあります。良いって言ってるからやってるだけになっちゃって、自分が心底良いと思ってない可能性があるからです。

新規事業やイノベーションって、自分が強烈に良いって思わないと推進力がないじゃないですか。周りのチームメンバーに対しても、その情熱って伝わらなくなってしまうと思うんですよね。

「AIに聞いたから、これが正しいんだろうぜ」みたいになっちゃうと、「本当に俺これやりたかったんだ!」という熱量がなくなる。どっちに転んでも詰んでる状態になりがちです。

イノベーションやプロダクト作りにおいては、AI活用はほどほどにしておかないと。SNSの加工アプリみたいになっちゃうんです。「お前どんだけ盛るんだよ」みたいな感じですね。AIのオーバーユースは危険だと僕は思っています。

─ では、どのようにAIを活用すべきでしょうか?

サポート的に使った方が良いと思っています。

例えば、ユーザーリサーチをするときに、質問リストのブラッシュアップ、ターゲットユーザーのリファイン、ユーザーリサーチの録画録音からサマリーを作る。そういうのだったら良いと思います。

でも、アイデア、戦略、仮説、結論みたいなところをAIに出させちゃうと、すごく引っ張られちゃうから、そこはあえて一回AI抜きにしておいた方が良い。自分の頭で考えるところは残した方が良いと思います。

コンサルがAIに戦略を立てさせるとかやり始めているんですけど、そもそもコンサルだからだって感じはしますよね。当事者じゃないから、評論家はできるんです。それが悪いわけではなく、立場によって最適な方法があるんです。

─ 立場によって使い方を変えるべきだと。

そうです。自分がサービスを作るんだ、人を巻き込んでいくんだという当事者は、AIに頼りすぎない方が良い。

ちょっと怖いのが、上司や投資家など、お金を出す人が「AIに聞いたら微妙かも」と却下し始めることです。「とりあえずやってみろ」と言わなくなるのが怖いですよね。

昔のソニーのウォークマンみたいに、みんなが反対したけど社長が「とりあえずやってみたら」と言ってヒットした。そういう世界観を作り出しにくくなるのが怖い。

未来に存在してないものを作るのがイノベーションなんですが、AIは過去データをもとに分析しちゃう。その限界はまだ超えられない気がします。

誰も触ったことない、見たことないことに対しての反応をAIが類推するのは、ちょっとやめてほしい。限界だから。もっともらしく言ってくるだけでそこには何もないんですよ。

─ それが一番危険ですね。もっともらしく、しかも長文で言ってくる。

そうなんです。それは意欲を削がれます。

例えば記事を書く時、AIに記事を書かせることができるじゃないですか。もうすごくやる気が削がれますよね。こうこうこういうコンセプトを入れて書いてみてと言えば、もっともらしく書いてくれます。それを読んじゃうと、自分で書く気が薄れるじゃないですか。

情熱が削がれるんです。読んでる人に対しての熱量も伝わりにくい文章になっちゃう。サビがない、山場がない。ただ正しいことが書いてあるけど、「ふーん」という文章。読み手に行動を起こさせないですよね。

パーソナルなもの、実体験、オフラインの実体験をもとにやっていくのが人間なので、そこがないとダメだと思います。

日本企業への提言 ─ 分岐点に立つ今

─ 最後に、2025年問題を抱え、労働力が減少していく日本企業に向けて、メッセージをお願いします。

まず、ビジネスを日本国外からも売上を作ることはすごく重要だと思います。

それから、日本国内でも国外でも良いんですが、日本人以外のチームメンバーと一緒に仕事ができる状況を作っていった方が、より国際的競争力が上がると思います。より外に目を向けて、より多様なチーム作りができると良いですね。

もちろん、AIなどのテクノロジーを生かしていくことも重要です。

─ 日本企業にはまだ期待できますか?

現時点ならまだ期待できると思います。ただし、いままさに分岐点に立たされていると感じています。

分岐点というのは、国としても復活できるのか、上昇していけるのかの分岐点です。企業としても、それぞれが今後どう生き残れるのか、世界的に活躍できるのか、それとも限界が来てどんどん縮んでしまうのかの分岐点です。

予測不可能な時代の中で、変化も急激な中にあって、「今ここでこの行動をする!」という決断をしていかなきゃいけないタイミングなのでしょう。

─ その決断とは、具体的に何を決断するのでしょうか?

腹をくくって、例えばAIをどう使っていくのか。今後の事業戦略として、国内にとどまるのか、海外も視野に入れるのかを決めていくということです。

素材が揃ってから判断するんじゃなくて、「こうだ」という会社としての方針を、トップは決めていかないといけないと思います。

─ 改めて、リーダーシップが求められる時代になるということですね。

はい、その通りです。

ただ誤解してほしくないのは、従来型の「俺についてこい」というリーダーシップではないということです。

これからのリーダーに必要なのは、不確実性の中で決断する勇気と、多様な価値観を受け入れる柔軟性の両方です。AIが模範解答を出してきても、「とりあえずやってみろ」と言える度量。日本人だけのチームで作るのではなく、例えば外国人メンバーなどを入れて摩擦を恐れずにイノベーションを追求する覚悟。

そして何より、情熱を持って語れるビジョンです。AIはロジックで答えを出しますが、人を動かすのは情熱です。「なぜこれをやるのか」「なぜ今なのか」を自分の言葉で語れるリーダーがいるかどうか。

日本企業の強みは、実は丁寧なものづくりやチームワークだけじゃないと思っています。本当の強みは、現場に情熱を持った人たちがいることです。その情熱を解放できるかどうかが、この分岐点での勝負だと思います。

AIに判断を委ねるのではなく、AIを道具として使いながら、最終的には人間が「これだ」と決める。そういうリーダーシップが、今まで以上に求められています。

編集後記

20年にわたりサンフランシスコと東京を拠点に日本企業のグローバル展開を支援してきたブランドン氏。その視点は、AI×デザインという最先端の領域にとどまらず、日本企業が抱える構造的な課題にまで及んでいます。

特に印象的だったのは、「AIには信頼性を作ることと責任を取ることはできない」という指摘です。技術が民主化され、誰もがデザインできる時代になったからこそ、人間にしかできない本質的な価値が問われていることが示唆されています。

また、若手デザイナーが「下積みをしたい」と悩む状況は、AI時代の人材育成における新たなジレンマを浮き彫りにしています。効率化と人材育成のバランスをどう取るか。企業は根本的な問いに向き合う必要があるでしょう。

「分岐点に立たされている」という言葉は、日本企業への警鐘であると同時に、まだ間に合うというメッセージでもあります。グローバル展開、多様性あるチーム作り、AIの戦略的活用。経営トップの決断が、企業の、そして日本の未来を左右していくはずです。

関連リンク

即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなフリーランス人材をスムーズに採用できる【テックビズ】

テックビズでは「ITエンジニア」「人事HR」「経理ファイナンス」領域にて優秀なフリーランス人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。