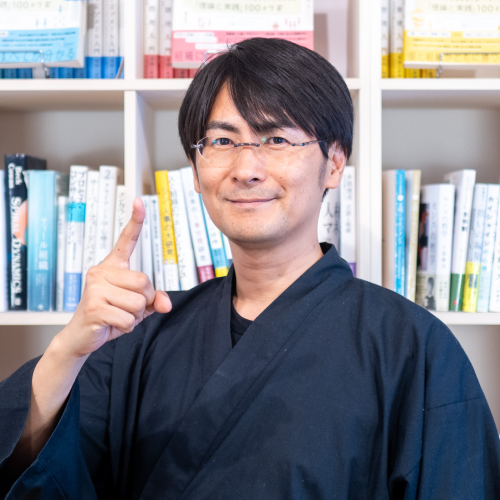

エンジニアから人事の道へ転身し、現在は人事コンサルタント・講師として活動する坪谷邦生氏。

激動の時代において、経営者や人事担当者が持つべき思考の軸とは何か。HRの本質的理解から未来への提言まで、体系的に語っていただいた。

坪谷邦生氏プロフィール

20年以上、人事領域を専門分野としてきた実践経験を活かし、人事制度設計、組織開発支援、人事顧問、書籍、人事塾などによって、企業の人事を支援している。 主な著作『図解 人材マネジメント入門』(2020)、『図解 組織開発入門』(2022)、『図解 目標管理入門』(2023)、『図解 労務入門』(2024)など。 略歴:1999年、立命館大学理工学部を卒業後、エンジニアとしてIT企業(SIer)に就職。2001年、疲弊した現場をどうにかするため人事部門へ異動、人事担当者、人事マネジャーを経験する。2008年、リクルートマネジメントソリューションズ社で人事コンサルタントとなり50社以上の人事制度を構築、組織開発を支援する。2016年、アカツキ社の「成長とつながり」を担う人事企画室を立ち上げる。2020年、「人事の意志をカタチにする」ことを目的として壺中天を設立し現在。

HRと人事の本質的理解 — 形骸化した概念を問い直す

— 多くの企業でHRや人事という言葉が使われていますが、その本質的な意味について曖昧な理解のまま運用されているケースが多いように感じています。まず、坪谷さんが考える「HR」の定義について教えてください。

HRについて、まず歴史的な背景を考えてみましょう。「HR=ヒューマン・リソース」という概念はアメリカで生まれたもので、当時アメリカが日本の貿易摩擦で負けていた時期の産物なんです。

それまでアメリカ企業は「パーソネル・マネジメント」、いわゆる労務管理をしていました。人をコストとして見て、可能な限りコストを絞って管理し業績を上げるというやり方です。しかし日本企業が強くなってきて「このままじゃ負けてしまう」という危機感の中で、ヒューマン・リソース・マネジメント(HRM)という手法が生まれました。

人の能力を資源に見立てて、コストとして削るのではなく投資することで中長期的に価値を発揮させる。つまり、コストから投資への転換を表す言葉がHRの本来の意味なんです。

— しかし現在のHRは、その本来の意味から離れてしまっているということでしょうか。

残念ながら、そう思います。HRという言葉はだいぶ使い古されていて、概念が形骸化してしまっています。今「HR」と言っている時に、本当に投資だと思っている人はあまりいないのではないでしょうか。

どちらかというと、人材業界の用語として、人の派遣や採用というイメージが強いと思います。ヒューマン・リソースという本来の概念がスライドしてしまって、本質が失われている状況だと考えています。

そこで私は最近、ヒューマン・リソースのリソースを「リ」と「ソース」に分解して「ヒューマン・リ・ソース」とすることを提案しています。ソース(源)という言葉は、ピーター・カーニックが提唱する「ソース原理」からきています。「あるアイデアを現実化するために、リスクを引き受けて最初の一歩を踏み出した人」がソースです。このソースの存在が、組織やプロジェクトの全体の方向性・意志・整合性を保ち続ける鍵となります。

つまりヒューマン・リ・ソースとは、人間を再びソース(源)にするという意味です。

人間は生まれながらにして、必ず自分の人生のソースです。何かのクリエイティブな力を必ず持っている。ところが、学校教育や企業での役割分担の中で、だんだんソースとしての力を失っていく。自分の意志で新しいものを生み出すというよりは、「言われたことをしっかりやろう」となってしまう。

だからこそ、HRの真の役割は人々を「再びソースにする」ことだと考えています。

— なるほど。つまり、HRとは本来「人への投資」を意味し、現在は形骸化が進んでいる。そして真の意味でのHRとは、人間を「再びソースにする」、つまり一人一人が創造的な源泉として力を発揮できる状態にすることだということですね。それでは「人事」という言葉についてはいかがでしょうか。

私は「人を生かして事をなす」ことが人事だと定義しています。日本語の「人事」という2文字は、実に本質を突いていると思うんです。

これは「人(ひと)」と「事(こと)」、どちらも必要だということを意味しています。人を酷使して成果を上げる。これは事だけが起きている状態で、人事ではありません。「搾取」です。逆に、人は生き生きしているが成果が出ていない。これも人事ではない。「ぬるま湯」です。

人が生き生きしていて、かつ成果が出ている。この両方が同時に実現できている状態を、私は人事だと定義しています。

— その「成果」とは具体的に何を指すのでしょうか。

ピーター・ドラッカーが言うように「組織の内側に成果は存在しない」んです。組織の外、つまり顧客や世の中に届いた価値が成果です。

例えば、エアコンメーカーなら、製造会議や品質管理は成果ではありません。エアコンを販売して、お客さんが「涼しい」と感じた時、それが成果になるわけです。そのメーカーの人事担当者の成果も、人事制度を作ったり研修をすることではありません。その人事によって働く人たちが良い状況になり、良いエアコンを作って、お客さんが喜んだ時に初めて成果と呼べるのです。

つまり、制度や仕組み作りは手段でしかないのです。最終的な顧客価値の創出という成果に向けて物事を組み立てなければなりません。

現場からの学び — エンジニアが人事を志した理由と体系化への道程

— 坪谷さんがこのような深い人事観を持つようになった背景を教えてください。

私はもともと100人の企業(SIer)でエンジニアをしていました。転機となったのは、優秀なSEの先輩が真っ青な顔をして倒れるという出来事でした。お客さんの要望に一所懸命応えようとして、徹夜など無理をすることが当たり前という状況でした。時代背景もあると思います。

「なぜこんな良い人が倒れなければいけないんだろう」と思い、これはおかしいと社長に訴えたところ、「じゃあ坪谷が何とかしてみなさい」と言われて人事部門を作ることになったんです。

ですので何も分かっていないところからのスタートです。ただ現場がうまくいっていないから何とかしたいという思いだけでした。いろいろな施策を試してみました。はじめは喜んでもらえたのですが、だんだんと現場から「そんなことに時間使ってる暇ないんだけど」という空気が出てきて。要は的を外していて、迷惑でしかなかったわけです。

— そこからどのように専門性を身につけられたのでしょうか。

勉強しようと思って本を読み漁りましたが、専門書は難しすぎて理解できない。労政時報などを読んでも部分しか書いてないため全体像が見えない。他社事例は立派なことが書いてあって、うちの会社と関係があるような気がしない、という状況でした。

8年間、人事の実務を自社で試行錯誤した後、自分の実力不足を痛感し、武者修行することにしました。リクルートマネジメントソリューションズ(以下RMS)という会社が人事コンサルタントを募集していたのでそこに飛び込みました。マネジメント領域のシェアナンバーワンの企業でしたので、すごい人たちがいるんじゃないかと思ったのです。行ってみたら当たりでした。

そこには素晴らしい先輩や師匠がいて、これまでの謎解きが一気に進みました。「だからか!」「こうやったらうまくいったのか!」ということばかり。実体験として困った経験が長くあったので、先輩たちの話は「宝の山」だったんです。

ただ、気づいたのは先輩たちの言っていることが難しすぎるということでした。お客さんは私のような「分からない中、どうにか回している人たち」なのに、専門的すぎて伝わっていない。

そこで私がやったのは、先輩たちの資料をもらって、私でも理解できるまで徹底的に噛み砕くということです。2年間続けました。すると「人事の気持ちが分かる人が、難しい知見を分かりやすく届けてくれる」ということで、お客さんに喜んでもらえるようになりました。

— 現在の多岐にわたる活動につながる考え方ですね。

坪谷氏: ええ、ただRMSでは学びが多かった半面、悩みもありました。私は100人規模の中小企業で人事をやってうまくいかなかった経験があり、そういう人たちを助けたいと思っていたんです。しかし、RMSのコンサルティングフィーは数千万円かかる。お客さんのは多くは、それを支払える大企業でしたが、私は彼らを助けたいのだろうか、彼らはそもそも本当に困っているんだろうか、と感じていたんです。

本当に助けたい人たちにお届けできないもどかしさがありました。「3千万円で売っていた知識を、3千円で届けよう」と思って、本を書き始めました。「学びたいけれど、どうすればよいかわからない」と感じているかつての自分のような人事に届けたかったのです。

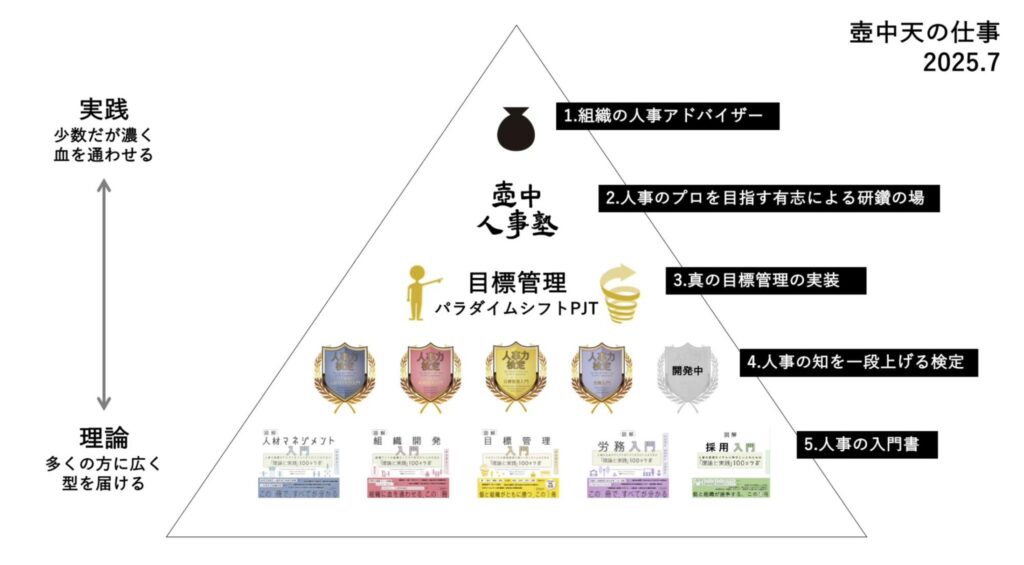

私の活動は、この図表の通りです。

下にいくほど理論的で「多くの方に広く型を届ける」活動、上にいくほど実践的で「少数だが濃く血を通わせる」活動です。一番下が書籍です。『図解人材マネジメント入門』から始まる100のツボシリーズは現在で9万部、おかげさまで好評をいただいています。一番上が人事アドバイザーです。実際の企業組織に深く関わり支援しています。数は限定的で7社です。そして、その間を埋める活動として、人事の知を一段上げるWebテスト「人事力検定」、真の目標管理の実装「目標管理パラダイムシフトPRJ」、人事のプロを育成する「壺中人事塾」などがあります。

人的資本と見える化 — 流行に踊らされない本質的アプローチ

— 昨今話題の人的資本について、どう捉えていますか。

人事の領域には延々と流行が起き続けています。

私は松尾芭蕉の「不易流行」という言葉が好きで、「不易」はずっと変わらない原理原則、「流行」はその時代で起きること。どちらも必要です。しかし現在の人事は少し流行にのみ振り回されているように見えます。落ち着いて原理原則を捉えることが重要ではないでしょうか。

人的資本経営の特徴は「見える化」、つまり定量的・定性的に把握し公表することです。ISO30414として国際基準となり、開示の義務化も進みました。

そして人的資本経営とヒューマン・リソース・マネジメント(HRM)、この2つは本質的に同じことを言っているように私には見えます。それは「人を<コスト>ではなく<価値を生む源泉>として扱い、その可能性を戦略的に最大化すること」です。

ときどき「HRMはもう古い、これからは人的資本だ」というような説明を目にします。こういった新しい概念を売りたい(流行させたい)ために、過去の知恵を安易に否定する姿勢はいただけません。そういう発言をしている方は、ISO 30414の正式名称が「ヒューマンリソースマネジメント-内部及び外部人的資本報告の指針」であることを、いったいどう理解しているのでしょうか。

— 見える化には功罪両面がありそうですね。

坪谷氏: そうですね。見える化には、形骸化がだいたいセットで付いてきます。報告・公表する義務があるからこそ、しっかり内側が良くなっていくという本質的な使い方となることも、もちろんあるでしょう。一方で、表面の数字をごまかすことに気を取られて、内側がスカスカになってしまう危険もあります。

形骸化を防ぐには、表面をごまかそうとしない。一言で言えば「嘘をつかない」ということです。誠実な企業が中長期では繁栄する、これは経営者の信念の領域でもありますね。

多様な働き方への対応 — フリーランス・外部人材との誠実な関係構築

— 働き方の多様化が進む中で、フリーランスや外部人材の活用についてはいかがお考えですか。

これは複雑な問題ですので、とても一言では言えません。正社員雇用のリスクを低減するための多様化なのか、プロフェッショナルな人材を求めてのことなのか。

一人ひとりの人生にとってプラスとなるWinWinの関係をどう築いていくべきかを、それぞれの組み合わせの中で考えていかなければならないと思います。

— 個人と企業、それぞれへのアドバイスはありますか。

坪谷氏: 個人にアドバイスするならば「自分の身を守れ」と言いたいです。知識を身につけ、法律を学び、企業側の都合(ビジネスモデル)を読み解き、誰に貢献してどんなリターンを得るかを本気で考えましょう。組織が自分を守り育ててくれると甘えてはいけません。

企業に対しては「誠実であれ」と言いたいです。自律できている個人ばかりではないので、都合よく使い捨てしていたら社会はどんどん悪い方に向かってしまいます。Win&Win or No-deal。誠実にお互いのメリットを考えて、相手を不幸にする取引ならやめましょう。

一つ、私が支援していた企業の事例を紹介します。契約社員の契約を最大5年までと区切り、その期間でエンプロイアビリティ(雇用される力)を向上させてほしいこと、正社員登用は3年の時点で判断するがそれは一握りであることを方針として「最初から」明確に伝えました。結果的に多くの人が3年間で著しく成長し、その会社で正社員になった人もいれば、他の会社で活躍している人もいます。

騙さない。誤魔化さない。ずらさない。この誠実さが何より重要だと私は考えています。

AIと技術革新への構え方 — 目的と手段を履き違えない

— AIやHRテックについてはどう見ていますか。

『ビジョナリー・カンパニー2 飛躍の法則』という本に「新技術に振り回されない」という原則があります。「促進剤として技術を使う」ということです。

自社の大事なコア(目的)を推進させるために必要な技術を取り込んでいくことが重要です。流行しているからというだけで新技術に振り回された企業はどんどん落ちていく。自分のコアの部分に新しい技術を載せて促進剤として使っている企業は伸びています。

目的と手段を履き違えないことが一番大事です。AIは手段ですから。

この考え方は、先ほどの人的資本の話とも通じます。制度や技術は手段であって、目的は「人を生かして事をなす」ことです。その軸がブレなければ、どんな変化にも対応できるはずです。

これからの社会への提言 — 哲学的思考の重要性

— 最後に、激動の時代を迎える中で、「これからは人が大事になる」といった言説も多く見られます。経営者や人事担当者へのメッセージをお願いします。

多くの人が「変化が大きい」と感じていると思います。AI、人口減少、政治情勢・・・目の前で起きていることは確かにそうです。しかし、いつの時代もそうだったのではないでしょうか。大きな戦争、自然災害、印刷・鉄道・電気・ITなどの技術革新、様々な環境変化の中で、人間は生きてきました。

既存の安定がなくなり、ルールが変更されて、不安に感じる。そういう状況の中で、何をどう考えたらいいかと問われると、私は「哲学」だと答えたいと思います。

— 哲学が重要だということですが、具体的には?

自分の軸がないと外界を捉えられず、判断ができません。何のメガネで世界を見ているかが問われています。歴史に学ぶ、哲学に学ぶことがこれから大事になってくるのではないでしょうか。

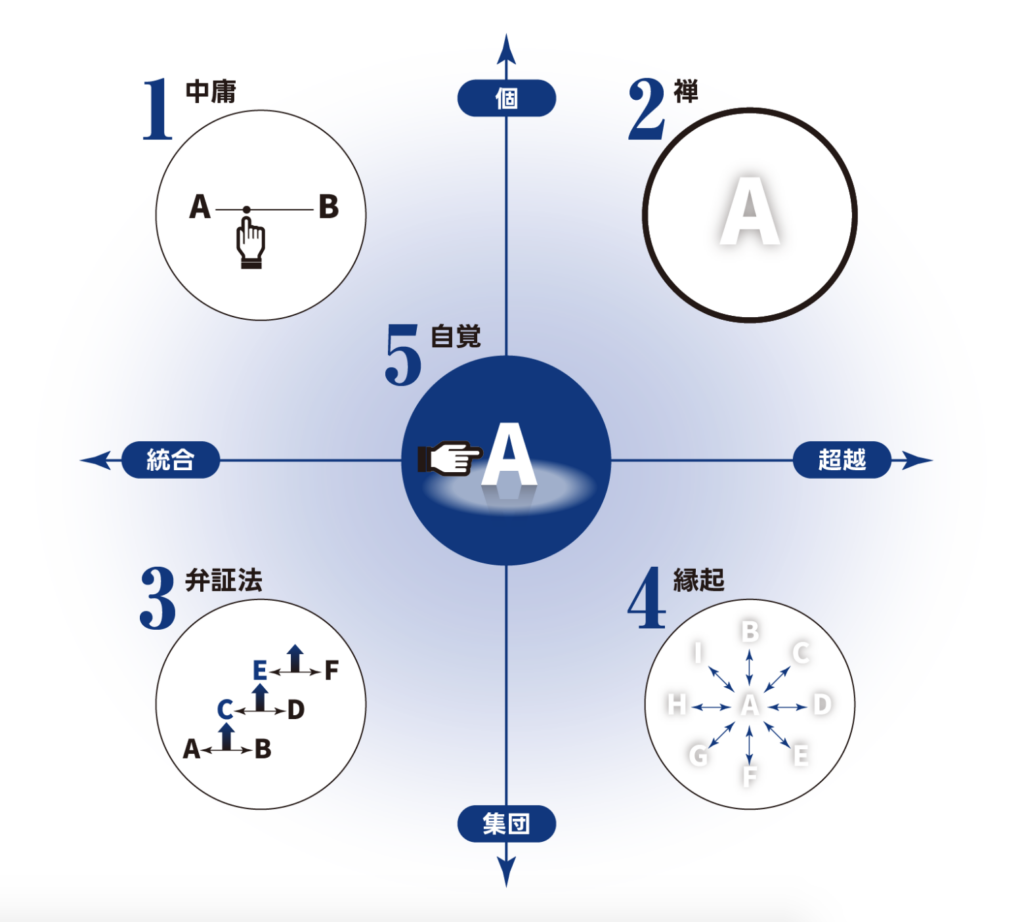

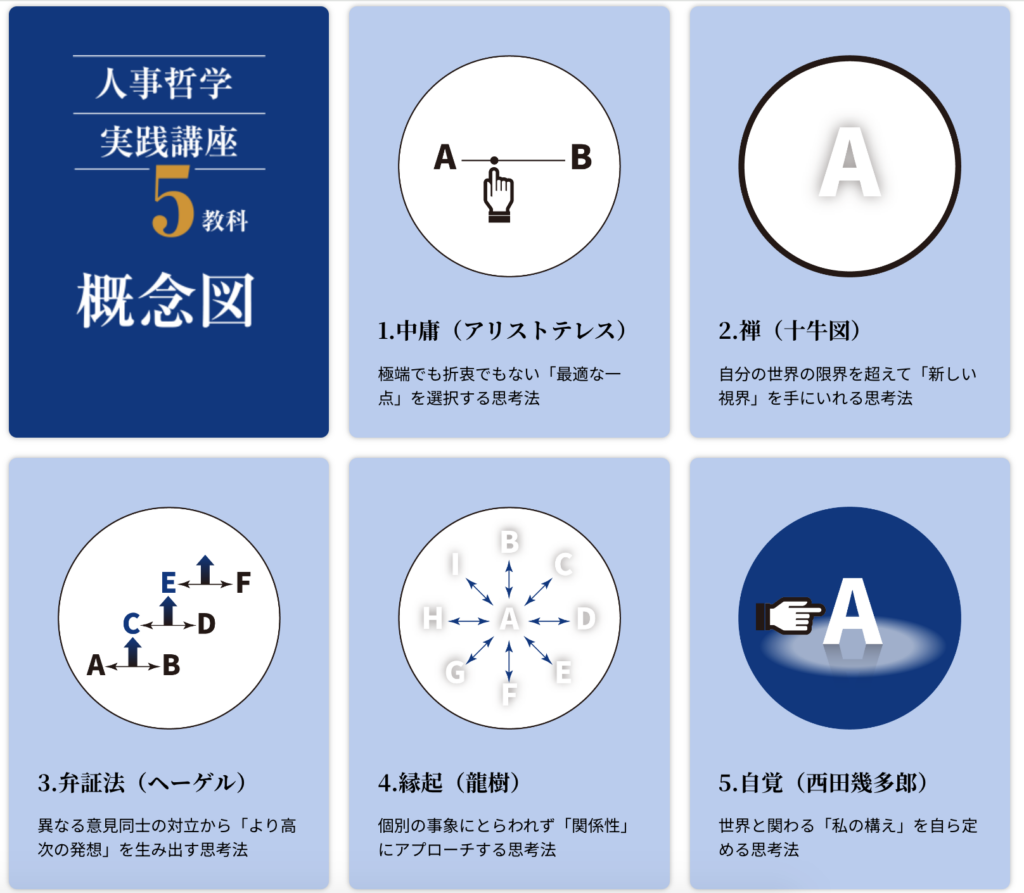

私はそう考えて、最近、「人事哲学」の体系化に取り組んでいます。COTEN RADIO歴史調査チーム 品川皓亮さんとともに検討を進めてきましたが、ここまで形になりました。

具体的には、アリストテレスの「中庸」、ヘーゲルの「弁証法」、仏教の「十牛図」、ナーガルジュナの「縁起」、西田幾多郎の「自覚」。この5つの思考法です。

これから迷っている人、「社会変化が激しすぎてどう考えたらいいか分からない」となっている人は、この5つを学ぶと判断軸ができると考えています。

世界の見方が分からないという話だと思うので、見方を知ってみてはどうでしょうか。思考法を知っておくと考えやすくなります。

— 経営者が今日から取り組むべきことは何でしょうか。

流行に踊らされず、自社のコア(目的)を捉え直すことです。人事においても、技術活用においても、「人を生かして事をなす」という本質を見失わないこと。

そして、自分自身が哲学を持つこと。判断軸を持たない経営者が、判断軸を持たない組織を作り、判断軸を持たない人材を育ててしまいます。

激動の時代だからこそ、不変の原理原則に立ち返る。その上で必要な変化を受け入れる。この「不易流行」の精神こそが、これからの経営者に求められる姿勢だと思います。

まとめ:経営者が今日から実践すべき「人事」の本質

坪谷氏が示した「人を生かしてことをなす」という人事の定義は、経営者にとって実践的な指針となるでしょう。

重要なポイントは3つ。

第一に、HRの本質回帰: 人材をコストではなく投資として捉え、一人一人を「再びソースにする」こと。

第二に、成果への一貫した責任: 人事施策が最終的な顧客価値創出につながっているかを問い続けること。

第三に、流行に踊らされない「不易流行」の経営哲学: 自社のコアを明確にした上で、新しい概念や技術を促進剤として活用すること。

経営者が今日から取り組むべきは、①自社の人材観の問い直し、②全施策の顧客価値での評価、③自社コアの明文化、④哲学的思考の学習だということを示す坪谷氏。AI時代だからこそ、根本的な思考の変革が求められているといえるでしょう。

関連リンク

坪谷邦生氏のX: https://x.com/tsubo92

株式会社壺中天: https://ko-chu-ten.com

即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなHR人材をスムーズに採用できる【HRBIZ】

HRBIZでは優秀なHR人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。