大阪・関西万博が話題です。 今回注目したいのは「人」そのものを動かすエネルギー。本記事では、この巨大イベントを支える人々の動機を深掘りし、企業が従業員のエンゲージメントを高めるための実践的なヒントを探ります。

開幕した「未来社会の実験場」で、まず目を向けたいもの

大阪・関西万博が、2025年4月13日に開幕しました。会期は10月13日までの184日間。主催者は延べ2,800万人の来場を見込んでおり、1日平均に換算すると15万人が人工島・夢洲(ゆめしま)に集う計算です。

メディアでは最先端の技術展示やパビリオンのデザインが語られがちですが、今回注目したいのは「人」そのものを動かすエネルギーです。本記事では、この巨大イベントを支える人々の動機を深掘りし、企業が従業員のエンゲージメントを高めるための実践的なヒントを探ります。

とりわけ目を引くのが、会場と大阪市内を支えるボランティアの存在。募集2万人に対して5万5,634人が応募したという事実は、金銭的なインセンティブを超えた動機が、この社会に広がっていることを示しています。

最初に取り上げるのは、このボランティアの多さと、それを生んだ設計思想。ここから従業員エンゲージメントのヒントを探る旅を始めましょう。

数字の向こうにいる「55,634人」の横顔

公開データによれば、応募者の年齢は10代が23.6%で最も多く、50代が19.7%、20代が16.1%と続きます。

若い世代の『イベントへの参加を通じた高揚感』や、ミドル・シニア層の『社会との再接続への期待』といった多様な動機が推察されます。

その背中を押すのはユニフォームや修了証、いうなれば<語れる体験>という社会通貨です。

協会は応募が多数に上ったことから、登録枠を3万人へ拡大しました。わずかな数の差ですが、「選ばれた」という実感は満足度を大きく左右します。ここにも、動機付けを高める繊細な鍵が隠れているといえるでしょう。

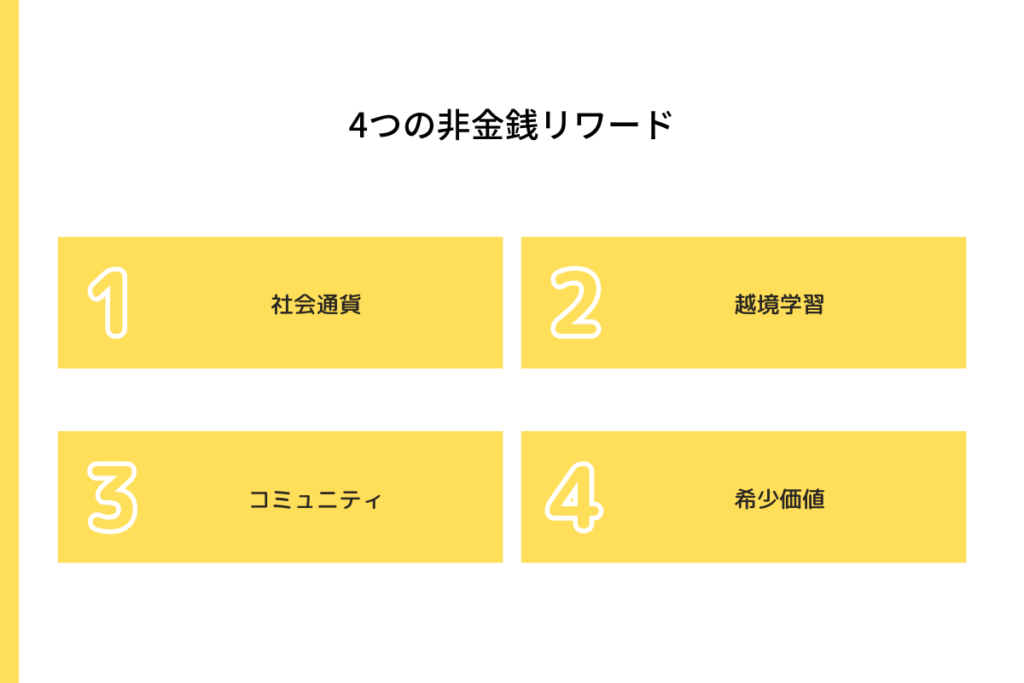

4層で読む「非金銭リワード」の設計

万博ボランティアの体験設計は、4つの非金銭リワード:①社会通貨、②越境学習、③コミュニティ、④希少価値で構成されています。

ユニフォームや修了証が「語れる証」となり、段階的な研修が自己効力感を育て、共創プラットフォームが弱い絆を結び、面談・抽選を通じた選抜プロセスが「ここでしか得られない」体験価値を強化するというわけです。

金銭インセンティブを薄める代わりに、経験・関係・成長・承認を重ね合わせて動機を多層化し、参加者のモチベーションを長期的に支えています。

エンゲージメントを裏づける実証データ

ボランティア活動が従業員エンゲージメント(以下、EE)を押し上げる効果については、国内外で複数の調査が公開されています。ここでは代表的な3本を簡単にご紹介し、その示唆をまとめてみます。

Benevity 2024 グローバル調査

社会貢献プログラムに主体的に参加した社員は、非参加層に比べて離職率が 57%低く、EE スコア(仕事への熱意・推奨意向などの複合指標)が 75%高いという結果が示されました。

Salesforce「1-1-1 モデル」

就業時間の1%をボランティアに充てる取り組みを創業時から継続し、累計 870 万時間の社会貢献を実現。直近の社内調査では、社員の 90%超 が「自社は社会に良い影響を与えている」と回答し、EE 指標(eNPS)も高水準を維持しています。

Cisco × Benevity ケーススタディ

グローバルで展開するボランティアプログラムの参加率は4年間で 37%→86% に上昇。これに伴い年間ボランティア時間は 162%増 となり、社内サーベイでは「会社に誇りを感じる」回答が大幅に伸びました。

これらの調査が示唆するのは、ボランティア活動が「本業とは別枠の善意」ではなく、組織への愛着や誇りを育む実質的なテコになっているということです。

一般に従業員エンゲージメント(EE)とは「社員が組織の目的や価値観にどれだけ情緒的・認知的にコミットし、自発的にプラスαの行動をとるか」を指します。離職率の低下、eNPS(社員ネット・プロモーター・スコア)の向上、生産性の向上などと強く相関するため、近年の人事部門は EE を最重要 KPI に据えています。

ボランティアはその EE を高める「外付けオプション」ではなく、日常業務と循環しながら自己効力感と社会的意義を補強する仕組みとしてこそ真価を発揮します。

次の章で紹介する「4Rモデル」や「5ステップ」は、この循環を組織内で設計するための実践フレームとなっています。

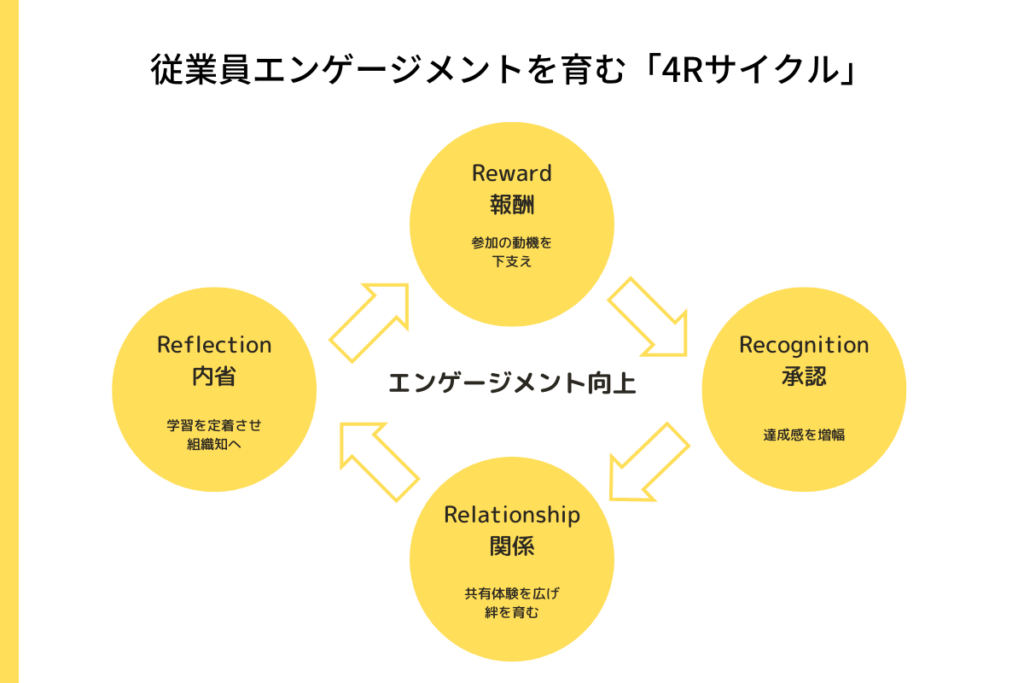

社内制度に落とし込む「4Rモデル」

ボランティア施策でもたらされる効果を自社制度へ翻訳するときは、

- Reward(報酬)

- Recognition(承認)

- Relationship(関係)

- Reflection(内省)

の4Rを照合すると道筋が明確になるでしょう。

まずは Reward=報酬。交通費や小額手当といった 現実的な負担軽減 があるだけで、参加ハードルは一気に下がります。次に Recognition=承認。修了バッジや社内報のインタビュー記事を通じて体験を可視化すれば、本人の達成感が長く持続するだけでなく、周囲にも参加意欲が波及します。

ここにRelationship=関係が加わると、部署や世代を越えた弱い絆が組織内に芽生えます。Slack の専用チャンネルや月1回のランチ会など「ゆるい接点」を維持するだけで、日常業務では交わらない知識や視点が行き交い始めます。

最後にReflection=内省。ブログや共有会で学びを言語化すると、体験は個人の記憶を超え、組織のナレッジへ昇華します。

まとめると、4R が同時に機能するとどうなるかといえば、

• 報酬が「参加の動機」を下支えし、

• 承認が「達成感」を増幅し、

• 関係が「共有体験」を広げ、

• 内省が「学習」を定着させる。

この循環が回り始めると、社員が「自分の物語」を会社と共有するプロセスとすることができるでしょう。その結果、エンゲージメント(仕事への熱意と組織への愛着)が底上げされ、離職率の低下やプロジェクト横断のコラボレーション活性化など、目に見える成果につながる――これが 4R を組み合わせる狙いとなっています。

「まずはここから」の5ステップ

ここまでお読みいただいた内容からもわかりますが、重要なのは、必ずしもボランティア制度を新設するという話しではなく、ボランティア活動を参考に、非金銭リワードの視点を社内施策へ取り込むことで、従業員エンゲージメントを上げられる可能性を示しています。

この章では、「今あるリソースで」「すぐに試せる」ことを重視した5つのステップをご紹介しておきましょう。

まずは、会社の存在意義と社会課題を一枚のチャートに重ね、社員が自分の仕事と社会を結びつけられる「地図」を描きます。

次に、体験を「語れる証」に変えるため、修了バッジやミニインタビュー記事など軽量な承認の仕組みを用意します。

続いては、越境学習のハードルを下げること。たとえば「月5時間×3か月限定」で公募する小さなタスクフォースをつくるだけでも、自己効力感は高まります。

そして、緩やかなつながりを育むコミュニティづくり。Slackに #social-good のチャンネルを開設し、運営をローテーション制にするだけで多様な視点が交わるでしょう。

最後に、体験をストーリー化して循環させる仕組みを整えます。活動後1週間以内に「3行レポート」を投稿し、社内報が編集して配信する――そんな小さなサイクルでも、学びは組織知へと定着します。

この5ステップをひとつずつ試していくことで、社員の日常業務が「語れる体験」へと変わり、エンゲージメントの底上げにつながります。

祭りのあとに残る「確かな手ごたえ」

大阪・関西万博の閉幕は2025年10月です。半年後、ユニフォームがタンスにしまわれても、ボランティアに参加した人々の心には「社会とつながっている」という手ごたえが残るでしょう。

企業が取り組むべきは、同じような手ごたえを社内で循環させる「共感ポートフォリオ」の構築です。

報酬や肩書きではなく、物語と成長実感で人をつなぐ経営――5万5千人が示したのは、まさにその可能性だったといえるでしょう。

即戦力人材の採用にお困りではありませんか?ハイスキルなHR人材をスムーズに採用できる【HRBIZ】

HRBIZでは優秀なHR人材をご紹介しています。スキルのみならず人柄も踏まえ、企業様にマッチした人材を、最短で即日ご紹介できます。即戦力人材の採用にお困りの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。